(Nichts) Neues aus der Kameratechnik

Jahr für Jahr kommen neue Kameramodelle mit leicht verbesserten Eigenschaften auf den Markt, aber revolutionäre Neuerungen gab es schon länger nicht mehr. Auch um vermeintliche Wundersensoren ist es still geworden. Die Kameratechnik hat einen hohen Standard erreicht, aber gibt es wirklich nichts mehr zu verbessern?

Wir können uns ja eigentlich nicht beklagen, denn denn mit den aktuell verfügbaren Kameras lassen sich Fotos einer Qualität produzieren, von der wir früher höchstens geträumt hätten. Zudem bieten sie immer vielfältigere Funktionen. Nur ein Problem geht damit einher: Es gibt immer weniger Entschuldigungen, wenn die Bilder, die man nachhause bringt, noch immer nicht den eigenen Ansprüchen oder denen der Betrachter genügen. An der Kamera – oder den Objektiven, was das betrifft – liegt das nämlich nicht.

In der Sensortechnik vollzieht sich der technische Fortschritte gemächlich. Die Sensoren werden langsam schneller (nein, das ist kein Widerspruch in sich), womit der elektronische Verschluss nach dem Rolling-Shutter-Prinzip öfter praktisch nutzbar wird, und die Pixelzahl wächst maßvoll. Dabei haben die kleinen Sensoren in Smartphones längst die 200-Megapixel-Marke erreicht, und man könnte vermutlich einen Gigapixel-Sensor im Kleinbildformat bauen. Aber abgesehen davon, dass schon das Auslesen der Daten und auch die anschließende Bildverarbeitung die Kamera ausbremsen würde, bliebe auch unklar, welchem Zweck das dienen sollte. 100 Megapixel pro Kleinbild (vulgo Vollformat) wären schon realistischer, werden aber wohl nicht vermisst. Wobei es auch eine Rolle spielt, dass der Abstand zwischen Kleinbild und Mittelformat, sei es von den Abmessungen, dem Gewicht oder dem Preis der Kameras her, zuletzt stark geschrumpft ist. Wer wirklich 100 Megapixel braucht, kann konsequenterweise gleich zu einem Kamerasystem mit einem größeren Sensor wechseln.

Im Bereich des Autofokus hat es die bemerkenswertesten Verbesserungen gegeben, vor allem durch den Einsatz von KI-Verfahren zur Motiverkennung und -verfolgung. Erfahrene Fotografen kamen früher auch ohne solche Hilfestellung zurecht, aber scharfe Bilder bewegter Motive können damit auch Anfängern gelingen. Mit weiteren Verbesserungen in diesem Bereich ist zu rechnen, auch weil die Kameraprozessoren immer schneller werden und immer mehr parallele Recheneinheiten einsetzen, aber machen wir uns nichts vor: Wer heute noch meint, erst irgendein zukünftiger technischer Fortschritt könnte ihm zu den erhofften Bildresultaten verhelfen, macht etwas falsch. Statt für 1000 oder 2000 Euro eine neue Kamera oder ein neues Objektiv zu kaufen, sollte man vielleicht ein paar hundert Euro in einen Workshop investieren.

Und dennoch: Ließe sich die Bedienbarkeit der Kameras mit ihren immer komplexeren Funktionen nicht noch verbessern? Es hat sich ja schon viel getan, wenn man aktuelle Modelle mit Kameras des vorigen Jahrhunderts vergleicht. Noch vor 50 Jahren hatten die Kameraentwickler wenig Freiheiten, wenn es um die Platzierung von Bedienelementen ging; technische Erfordernissen diktierten weitgehend das Design und ergonomische Überlegungen spielten nur eine geringe Rolle.

Die Übertragung zwischen den Einstellrädern und den Komponenten, die sie steuerten, erfolgte rein mechanisch, und so waren kurze Wege nötig. Der Blendenring musste sich nahe beim Mechanismus der Irisblende im Objektiv drehen, und das Verschlusszeitenrad unmittelbar über dem Verschluss. Zeiss hatte das zwar schon 1958 mit der Contarex ändern wollen, bei der man die Blende mit einem Rändelrad an der Kamera kontrollierte, doch diese – noch immer mechanische – Lösung war zu aufwendig und zu teuer.

Dies änderte sich erst mit der elektronischen Steuerung immer weiterer und schließlich aller Kamerafunktionen. Am konsequentesten ging hier Canon mit dem 1987 eingeführten EOS-System vor, bei dem es keine mechanische Übertragung zwischen Kamera und Objektiv mehr gab; die Steuerung aller Komponenten erfolgte elektronisch über einen Prozessor in der Kamera.

Die Kameraentwickler bekamen damit endlich die Freiheit, Bedienelemente dort zu platzieren, wo sie für die Finger am besten erreichbar waren. Unbeschrifteten Rändelrädern ließen sich sich verschiedene Funktionen zuordnen und so nach den Vorlieben des Fotografen konfigurieren. Diese Bauweise setzte sich innerhalb weniger Jahre bei allen Kameraherstellern durch, weil sie nach ergonomischen Kriterien objektiv besser als das klassische, allein durch technische Erfordernisse erzwungene Bedienkonzept war.

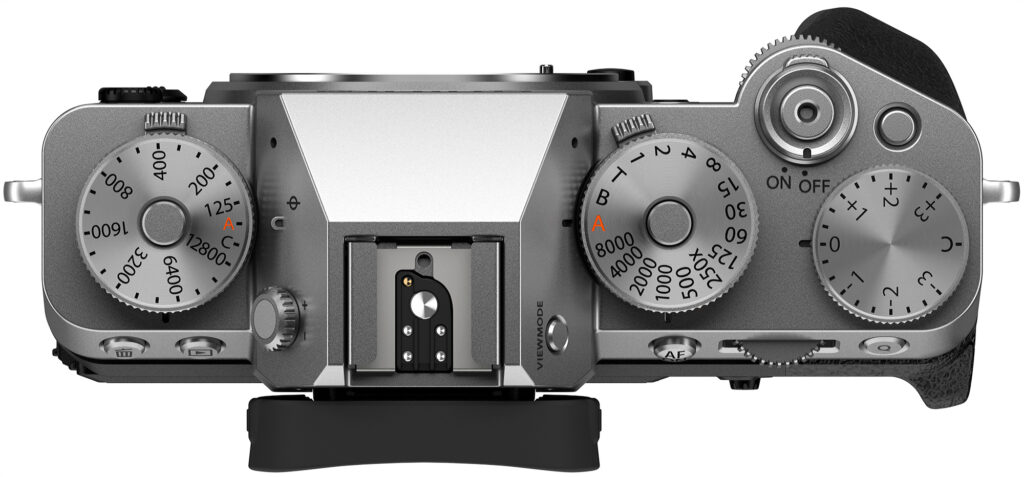

So gesehen erscheint es verwunderlich, dass sich schon seit einigen Jahren ein Retrotrend als Nebenströmung im Kamerabau hält. Blendenringe am Objektiv sind ebenso zurück wie dedizierte Verschlusszeitenräder an Kameras wie den Modellen aus Fujis X-T-Baureihe sowie der Nikon Z fc und Zf.

Wohlgemerkt: Die Ähnlichkeit zu 50 Jahre alten Kamera ist rein äußerlich, denn die Übertragung erfolgt weiterhin elektronisch und jede Einstellung läuft über den Kameraprozessor. Ein Blendenring von heute dreht nichts mehr, sondern nur noch sich selbst. So lange das Objektiv nicht mit einer Kamera verbunden und diese eingeschaltet ist, bewirkt er gar nichts. Erst wenn die Objektiv-Elektronik mit Strom versorgt wird, verfolgt sie Drehungen des Blendenrings auf optoelektronischem Weg und teilt der Kamera dessen aktuelle Position mit; die Kamera sendet dann wiederum elektronische Signale an das Objektiv, um die Blendenlamellen auf den vorgegebenen Wert zu schließen. Da man mit der Drehung keine mechanische Arbeit mehr verrichten muss, kann der Blendenring so leicht- oder schwergängig sein, wie es die Mehrheit der Kunden bevorzugt. Bei manchen Objektiven lässt sich die Rastung sogar für eine stufenlose Verstellung abschalten – früher erkannte man an der Zahl der Klicks, um wie viele Stufen man auf- oder abblendete; heute wird das im Sucher angezeigt. Entsprechendes gilt für das Verschlusszeitenrad. Ein Bekenntnis zum Retrostil bedeutet nicht, dass man sich mit den Beschränkungen einer längst überholten Technik abfinden müsste.

Darüber hinaus muss man auch bei Kameras im Retrodesign durchweg nicht auf die frei konfigurierbaren Rändelräder verzichten, hat also eine gewisse Wahl, welches Bedienkonzept man bevorzugt. Bei der oben abgebildeten Fuji X-T5 haben das ISO- und das Belichtungskorrekturrad eine C-Rastung, in der sie praktisch stillgelegt sind und ihre Aufgabe an Rändelräder delegiert ist; die Stellung „A“ beim Verschlusszeitenrad kann ähnlich genutzt werden, ebenso wie die „A“-Einstellung des Blendenrings. Die dedizierten Einstellräder sind dann nur noch Zierde.

Diese Entwicklung gibt allerdings zu denken: Nachdem die Wahl zwischen Bedienkonzepten mittlerweile zu einer Stilfrage degeneriert ist, fällt es schwer, aus dem breiten Spektrum unterschiedlicher Vorlieben der Fotografen Schlüsse zu ziehen, in welche Richtung eine Weiterentwicklung des Kameradesigns gehen sollte. Die frei konfigurierbaren Rändelräder hatten sich durchgesetzt, weil sie unmittelbar erfahrbare Vorzüge boten, während die Kundenreaktionen heute viel weniger eindeutig sind. Der Retro-Trend ist längst mehr als ein kurzlebiger Hype, aber gleichzeitig konnte sich der Mainstream eines seit Jahrzehnten bewährten Bedienkonzepts behaupten.

Die Benutzeroberflächen der Kameras fast aller Hersteller konvergierten schon vor Jahren; die dominierenden Bedienelemente sind konfigurierbare Rändelräder und ebenfalls konfigurierbare Funktionstasten – teilweise handelt es sich um teildedizierte Tasten, die zwar mit einer Funktion beschriftet sind, aber auch andere Aufgaben erfüllen können. Dazu kommen bei den Retro-Modellen dedizierte Einstellräder für die Verschlusszeit, die Belichtungskorrektur und den ISO-Wert. Als neues Element hat sich herstellerübergreifend ein Mini-Joystick etabliert, als Ersatz oder zur Ergänzung eines Vier- oder Fünfwege-Controllers mit vier Pfeiltasten und gegebenenfalls einer fünften Taste in der Mitte. Ein Joystick ebenso wie ein 4/5-Wege-Controller sind nützlich, wenn eine Navigation in zwei Dimensionen nötig ist, etwa zur Wahl des AF-Messfelds oder zur Feinkorrektur des Weißabgleichs. Während man aber zwischen den Pfeiltasten umgreifen muss, kann man mit dem Daumen auf dem Joystick diesen in vier, teilweise auch acht Richtungen kippen oder mittig drücken, was schneller und bequemer ist. Der Controller hat demgegenüber den Vorzug, dass sich seine vier oder fünf Tasten auch als konfigurierbare Funktionstasten nutzen lassen. Weniger erfolgreich als der Joystick war Canons mit der spiegellosen EOS R eingeführter Touchbar, der gegenüber einem Rändelrad kaum Vorteile bot und dabei ein taktiles Feedback vermissen ließ. Touchfunktionen des rückwärtigen Displays sind dagegen Standard, werden aber nicht vorbehaltlos begrüßt – allzu leicht verstellt man unbemerkt mit Fingern oder Nasenspitze eine Einstellung, weshalb viele Fotografen zumindest einige der Touch-Funktionen wieder abschalten.

Hat man die Bedienelemente erst einmal gemäß den eigenen Vorlieben konfiguriert, kann man mit praktisch allen aktuellen Kameras gut arbeiten. Zumindest dann, wenn man sie regelmäßig nutzt und sich nicht immer wieder neu ins Gedächtnis rufen muss, welche Funktion auf welchem Rad oder welcher Taste liegt. Schwieriger wird es, wenn man die komplexeren Funktionen seines Modells erschließen will, die sich in den Tiefen einer verschachtelten Menüstruktur verbergen. Hier gehen die Kamerahersteller jeweils ihre eigenen Wege, aber ein klar den Mitbewerbern überlegenes Konzept ist nicht zu erkennen; vollends überzeugen kann die Menüführung nirgendwo.

Erfahrungsgemäß ist kaum ein Fotograf mit allen Optionen seines Modells vertraut, und manche halten für unmöglich, was tatsächlich nur eine Menüeinstellung entfernt ist. Man tut gut daran, mit einer neuen Kamera erst einmal durch alle Verästelungen der Menüstruktur zu navigieren, und sich mit den – nicht selten irreführend oder unverständlich beschriebenen – Optionen vertraut zu machen. Das nimmt allerdings geraume Zeit in Anspruch.

Ein besseres Interface für die komplexeren Kamerafunktionen zu entwickeln, ist eine Herausforderung, der sich die Hersteller endlich stellen müssten. Vielleicht könnte dabei eine Kopplung mit dem Smartphone helfen, dessen Bildschirm mehr Platz bietet – etwa um sich eine eigene Menüstruktur zusammenzustellen.

Heutzutage ist ja die Meinung verbreitet, wenn X gut sei, müsse X + KI noch besser sein. Man könnte sich einen künstlich intelligenten Assistenten vorstellen, der bei Bedarf ins Steuer greift, idealerweise nachdem man ihm erklärt hat, worauf es einem ankommt. Die Automatikfunktionen der Kameras sind schon lange recht gut darin, die Szene vor der Kamera zu analysieren, tun sich aber schwer damit, die Absicht des Fotografen dahinter zu erraten. Für optimale Bildresultate ist aber beides gleichermaßen wichtig. Eine KI könnte selbst aus den Flüchen über unbefriedigende Fotos nützliche Rückschlüsse für die nächsten Aufnahmen ziehen, und das ist nur halb unernst gemeint.

Die Frage ist natürlich, ob wir das wollen. Einerseits haben professionelle Fotografen schon immer mit Assistenten gearbeitet, und manchmal waren es allein die Assistenten, die sich mit den technischen Aspekten der Fotografie auskannten. Solche Aufgaben könnte in Zukunft auch eine KI übernehmen. Andererseits verliert die Fotografie gerade als Liebhaberei so auch ihren Reiz – es wäre ein bisschen wie „Malen nach Zahlen“, womit man zwar technisch passable Bilder mit erkennbarem Inhalt produziert, aber ohne eigene Ideen und ohne die Befriedigung, wirklich etwas geleistet zu haben. Könnte man sich seine „Fotos“ dann nicht gleich von einer KI generieren lassen? Mag sein, dass ein Trend auch in die Gegenrichtung führen wird, hin zu einfacheren, mehr auf eine manuelle Steuerung ausgerichteten Kameras. Gerade weil die Bildergebnisse in erster Linie eben nicht von der Technik, sondern vom Fotografen abhängen.

Im DOCMAshop finden Sie alle Infos zum aktuellen Heft:

Das ausführliche Inhaltsverzeichnis sowie einige Seiten als Kostprobe.

Das DOCMA-Magazin können Sie als Print-Ausgabe und als E-Paper kaufen oder abonnieren. Alternativ bieten wir die Inhalte der jeweils aktuellsten DOCMA-Ausgabe auch im Abo in Form der DOCMA2go als wöchentliche E-Mails an (verteilt über 13 Wochen).

Zu den Print-Abos | Zu den Digital-Abos