Die Sony a7 V: Warum eine 3.000-Euro-Kamera immer noch keine 300-Euro-Smartphone-Features bietet

Es gibt im Leben eines Fotografen wiederkehrende Rituale. Eines davon ist die Präsentation einer neuen Kamerageneration, die mit einer fast schon zeremoniellen Vorhersehbarkeit abläuft. Man studiert Datenblätter, nickt anerkennend bei den gesteigerten Empfindlichkeiten, staunt über die abermals erhöhte Serienbildgeschwindigkeit und nimmt den obligatorischen Preisanstieg als gottgegebene Konstante hin. Die neue Sony a7 V ist ein Paradebeispiel für dieses Ritual. Sie kommt, sie ist teuer, aber sie wirft auch eine Frage auf, die in der Branche niemand laut zu stellen wagt: Ist das alles, was Euch noch einfällt?

Die Arithmetik des Fortschritts

Lassen wir zunächst die Zahlen sprechen, denn sie sind nüchtern und auf dem Papier durchaus beeindruckend. Die a7 V soll dank eines teilgestapelten Sensors nun 30 Bilder 33 Megapixel Raws pro Sekunde verlustfrei komprimiert auf die Karte schreiben. Hinsichtlich der Schreibgeschwindigkeit eine Verdopplung gegenüber der a7 IV. Ein technischer Triumph! Aber nur für eine winzige Nische von Sport- und Tierfotografen relevant. Für den Rest der Zunft bedeutet das aber vor allem eines: die Option auf eine exponentiell wachsende Flut an Daten, die gesichtet, sortiert und archiviert werden will. Es ist die Lösung für ein Problem, das die meisten von uns nicht haben.

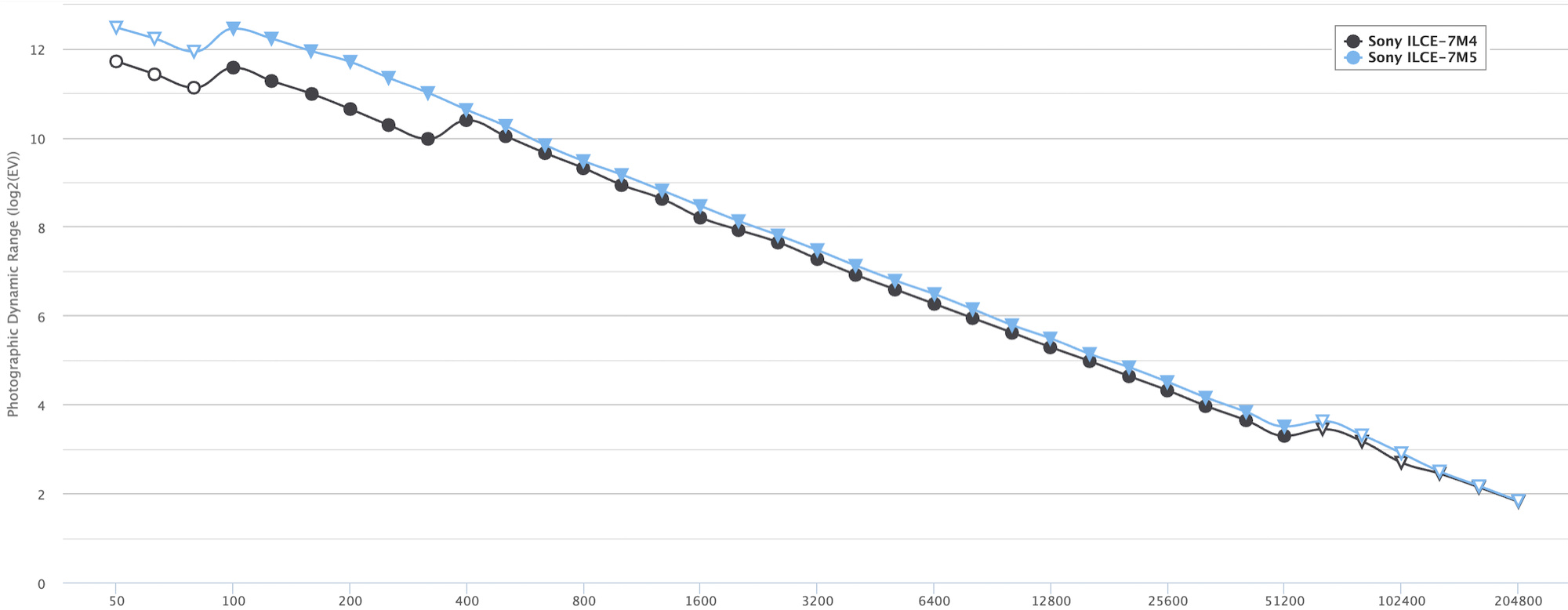

Noch verlockender klingt das Versprechen einer zusätzlichen Blendenstufe an Dynamikumfang. Ein Wert, der, sollte er sich in der Praxis bewahrheiten, tatsächlich einen spürbaren Vorteil böte. Doch die Erfahrung mahnt zur Skepsis: Schon die a7 IV wurde mit 15 Blenden beworben, von denen in unabhängigen Messungen selten mehr als 11,5 übrigblieben. Der versprochene Fortschritt droht einmal mehr im Rauschen der Messtoleranzen und Marketing-Superlative unterzugehen. Der neue KI-Prozessor für eine nochmals verfeinerte Motiverkennung? Es ist die Perfektionierung des Bekannten, nicht der Aufbruch zu neuen Ufern.

Die konzeptionelle Leerstelle

Die eigentliche Enttäuschung liegt nicht in dem, was die a7 V kann, sondern in dem, was sie konsequent ignoriert. Während Sony die Stellschrauben der klassischen Fotografie mit bewundernswerter Akribie nachzieht, hat sich das Epizentrum der fotografischen Innovation längst verlagert: in unsere Hosentaschen. Smartphones definieren seit Jahren neu, was eine Kamera leisten kann, indem sie den Fokus von der reinen Optik auf die computergestützte Bildentstehung verlagern.

Dort sind Funktionen wie ein „Live Mode“ eine Selbstverständlichkeit. Dabei werden aus der Hand geschossene Bildfolgen in Sekunden zu hochauflösenden Raw-Panoramen verrechnet, für die eine Systemkamera ein Stativ, Geduld und einen potenten Rechner zur Nachbearbeitung verlangt. Die vielleicht größte Leistung der Smartphone-Fotografie liegt jedoch in der radikalen Software-Korrektur der Objektive. Winzige Linsen mit enormen optischen Kompromissen mutieren durch intelligente Algorithmen zu leistungsfähigen Abbildungsinstrumenten, die physikalisch unmöglich schienen.

Warum also gibt es keine kleinen, leichten und maximal lichtstarken Festbrennweiten für das E-Bajonett, deren unvermeidliche Abbildungsfehler nicht als Makel, sondern als Variable betrachtet werden, die die Kamera-Software in Echtzeit eliminiert? Die Technologie dafür ist vorhanden. Der Wille, sie zu implementieren, fehlt offenbar.

Die Psychologie des Stillstands

Diese hartnäckige Verweigerungshaltung gegenüber den Paradigmen der computergestützten Fotografie hat tiefe Wurzeln. Sie speist sich aus dem Selbstverständnis einer Industrie, die ihren Ruf in letzten Jahrhundert auf dem Fundament optischer und mechanischer Perfektion errichtet hat. Das Ethos der „reinen“ Fotografie, bei der das Bild im Moment der Aufnahme entsteht und nicht im Prozessor, wirkt wie ein Dogma. Jede Form von tiefgreifender Software-Intervention scheint als Verrat an diesem Erbe, als Eingeständnis, dass die teure Optik allein nicht mehr genügt.

Hinzu kommt eine ökonomische Berührungsangst. Würde man Kameras befähigen, die Schwächen einfacherer Objektive brillant auszugleichen, könnte man damit das eigene Geschäft mit hochpreisigen G-Master-Optiken kannibalisieren. So verharrt die Branche in einem Dilemma: Sie schützt ihr traditionelles Geschäftsmodell und riskiert dabei, den Anschluss an die Erwartungshaltung einer ganzen Generation von Bildgestaltern zu verlieren, für die das Ergebnis zählt, nicht der puristische Weg dorthin.

Fazit

Die Sony a7 V ist ohne Zweifel ein Meisterwerk der inkrementellen Optimierung. Sie ist schneller, präziser und in ihren Kerndisziplinen leistungsfähiger als ihr Vorgänger. Doch sie fühlt sich an wie ein perfekt restaurierter Oldtimer auf einer Autobahn, auf der längst teilautomatisierte Elektrofahrzeuge die Regeln bestimmen. Der verlangte Aufpreis von rund 400 Euro gegenüber dem Vorgängermodell kauft uns mehr Geschwindigkeit und ein vages Versprechen von mehr Dynamik, aber keine einzige neue Idee.

Am Ende bleibt die Frage, was die großen Kamerahersteller eigentlich bauen wollen: eine uneinnehmbare Festung zur Verteidigung ihrer glorreichen Vergangenheit oder ein offenes Labor für die Zukunft der Fotografie? Die a7 V, so brillant sie in ihrem engen Korsett auch sein mag, liefert eine ebenso klare wie ernüchternde Antwort.

Sehr guter Artikel. Danke. Spricht mir aus der Seele!

Mir drängt sich da eine Parallele zur deutschen Automobil-Produktion auf

Ich kann Ihre Haltung in diesem Artikel nicht ganz nachvollziehen. Ein Artikel der in diesem Magazin ebenfalls gestern veröffentlicht wurde, bezieht sich auf die Testergebnisse zum Dynamikumfang die, von als zuverlässig anzusehenden Quellen ausgewertet, der A7-V tatsächlich durchweg eine Blendenstufe mehr Dynamikumfang bescheinigen. Auch ist Sony der Hersteller, der Durchweg mit die Kompaktesten und leistungsfähigsten Objektive baut, die auf dem Vollformatmarkt zu finden sind und dad ganz offen dadurch bewerkstelligt, dass digitale Korrekturen dort eingesetzt sind wo sinnvoll. In Fakt gibt es eine Modellreihe an genau jenen Kleinen Festbrennweiten die Sie sich wünschen, namentlich 24 2,8, 40 2,5 und 50 2,5 G. ( Falls ich mit bei den blendenwerten nicht um 0,3 vertippt habe). Mit wirklicher guter Bildqualität, sehr kompakter Bauweise und gleichzeitig sehr flottem Autofokus-Motor. Ihr Artikel ignoriert den Fakt, dass Technologien, die in Optiken eingesetzt werden, die nur eine Sensorfläche abdecken müssen, die einen Bruchteil der Größe des Vollformatsensors haben, nicht so ohne weiteres auch auf einen größeren Maßstab anzuwenden sind. Gleiches gilt für die Datenmenge und der Aufwand der benötigt wird um einen Vollformatsensor mit dieser Auflösung schnell genug auszulesen. Bei gleicher Auflösung funktioniert das mit einem kleineren Sensor um ein Vielfaches schneller, auch das skaliert sich.

Nicht zuletzt ist es die Zielgruppe, die im Vergleich zum einfachen knipsen mit dem Smartphone mit viel künstlichem Eingriff eine authentischere Basis für maximale Bildqualität und und kreative Freiheit möchte. Genauso wenig kann ich einen 3D Druck Möbel Marke Eigenbau mit einem vom Tischler in Handarbeit hergestelltem Einzelstück vergleichen und dabei noch behaupten, dass es dem Hersteller nur an Willen zur Innovation mangelt.

Wenn Sie die Grafik etwas genauer betrachten, sehen Sie, dass die eine Blendenstufe mehr

bis ISO 400 zwar vorhanden ist, aber die Messung zeigt ebenfalls, dass der Dynamikumfang nur 12 der versprochenen 16 Blenden abdeckt.

Was die kompakten G-Objektive angeht, gebe ich Ihnen ebenso ein Stück weit recht, nur fällt Blende 2.5 oder 2.8 bei Kleinbild-Festbrennweiten nicht wirklich in die Kategorie „lichtstark“.

Ein Vergleich der hinkt, ist immer noch besser als einer, der gar nicht geht😉. Auch diese Vergleiche zwischen Smartphonekameras und Vollformat sind relativ sinnfrei aus meiner Sicht, da die technischen Bedingungen und Voraussetzungen völlig unterschiedlich sind und so kann ich Philipp93 nur Recht geben mit seiner Einschätzung und seinem Statement. Bleiben wir doch mal beim Wortsinn: was heißt denn eigentlich Fotografie? Mit Licht schreiben. Und nicht mittels KI zusammenstellen und kreieren. Natürlich sind die heutigen Handykameras für das schnelle Foto unterwegs oder im Urlaub meist völlig ausreichend zur Doku in sozialen Netzwerken, habe ich etwas andere Qualitätsansprüche, wird es schon schwierig. Und das ist genau der Punkt: will ich knipsen oder will ich fotografieren. Für beides gibt es entsprechende Nachfrage und eben auch Angebote. Und ja, die A7V hat als erste Zielgruppe jetzt sicherlich nicht die Nutzer hochpreisiger Smartphonenutzer im Visir, was auch sehr verständlich ist. Und 3.000€ ist auch eher das untere Preissegment im Bereich Vollformat und dafür bekommt man sehr, sehr gute Qualität geliefert. Macht eine Timelapse der Milchstraße, Bilder von sich schnell bewegenden Motiven oder Aufnahmen bei ungünstigen Lichtverhältnissen auf größere Entfernungen mit dem Smartphone. Auf die Ergebnisse wäre ich sehr gespannt und die damit verbundene Argumentation.

Ich denke der Author hat recht.

Die Kamerahersteller kastrieren sich hier selbst.

Ich würde zusätzliche Softwarelösungen in der Kamera schätzen.

Puristen können diese ja abschalten.

Ist das Gleiche wie mit der automatischen Verzeichnungs- oder Vignettierungskorrektur. Wer will kann das abschalten und manuell korrigieren oder teurere Festbrennweiten verwenden, die entsprechend besser optisch korrigiert sind; zu Lasten von Grösse, Gewicht und Kosten.

Es ist für Jeden was dabei.

Ich denke, beide Seiten haben recht.

Betrachtet man die Entwicklung rein aus der klassischen „Kamera“-Perspektive ist die neue Sony eine tolle Kamera.

Betrachtet man das aus der „Bild“-Perspektive, hat der Artikel recht. Wenn ich mir anschaue, was Apple aus einer im Vergleich zur Sony minderwertigen Hardware an Bildqualität erzeugen kann – was könnte man dann erst mit der richtigen Software aus der Sony Hardware heraus holen ?

Ich habe seit ein paar Wochen ein 17 Pro. Es fällt mir schwer, hier noch Alltags-Anwendungen für eine klassische Kleinformat-Kamera zu finden. Erst in Bereichen großer Brennweiten, Low-Light bei gleichzeitiger Bewegung oder Dingen, die man nur mit einer ausgefeilten Blitz-Technik hin bekommt, muss die moderne Handy Kamera heute noch passen.

Um den Artikel noch einmal aufzugreifen: die Sony, mit einer Software wie der aus dem iPhone 17 Pro versehen, würde in einer Liga oberhalb der Mittelformat-Kameras spielen zu einem unschlagbaren Preis. So, wie sich die Sony heute präsentiert, ist sie nur exzellente klassische aber teure Kleinbild-Kamera.

vollkommen d´áccord

Ich denke ob Kamera „für die reine Fotografie“ oder Handy-Fotografie wird sich an der künftigen Kennzeichnungspflicht für KI weiter verschärfen. Eine gewisse Sehnsucht nach „ehrlich, authentisch, natürlich“ ist jedenfalls zu verspüren und würde Kamerasysteme begünstigen, wo die Intelligenz noch beim Fotografen und nicht bei KI liegt. Für meinen Teil habe ich für mich Privat den Schritt zum Authentischen und Unverfälschten durch den vermehrten Einsatz meiner Polaroid Kamera gelöst.