Und noch mal das Eszett

Bereits im Juli 2017 hatte Doc Baumann an dieser Stelle über das ß geschrieben – damals zu dessen offiziell neu eingeführter Variante als Großbuchstabe. Nun widmet er sich diesem einzigartigen Buchstaben erneut, diesmal aus Anlass der Vorstellung zweier Bücher zum Thema.

Mit dem Eszett beschäftige ich mich schon recht lange; 1991 war ein Artikel über seine Entwicklung der Anstoß zu einer A bis Z-Serie für die „Page“, in der ich die Herkunft unserer Buchstabenformen von den frühesten protosemitischen Texten bis in unsere Gegenwart verfolgte. Als ich wegen der Einführung des Groß-ß vor einigen Monaten noch mal das Eszett zum Thema machte, wurde meine Ablehnung dieses Buchstaben-Monstrums von den Leser/innen teils unterstützt, teils kritisiert.

Dem in Typographie-Fragen in Deutschland führenden Hermann-Schmidt-Verlag in Mainz schickte ich damals eine Mail mit dem Link zu meinem Blog-Beitrag. Das war wahrscheinlich der Anlass dafür, dass ich vor ein paar Tagen eine Neuerscheinung des Verlages zur Rezension erhielt, die sich ebenfalls dem ß widmet: „niße“.

Noch mal das Eszett: „niße. 400 Eszett-Schnitte“

Der Untertitel ist ja ganz lustig, weil er mich an meinen sonntagsmorgendlichen Schokoplättchen-Belag auf dem Frühstücksbrötchen erinnert. Das Wort „niße“ allerdings kannte ich nicht – und wie sich herausstellte, lag das nicht an meiner mangelhaften Bildung, sondern daran, dass es das Wort gar nicht gibt. Doch es findet sich im ganzen Buch kein Hinweis auf die geheimen Absichten hinter dieser Titelwahl.

Nachdem ich das Buch nun für eine Besprechung durchgearbeitet habe, ist mir allerdings klar geworden, wofür es steht: Es gibt den Begriff „Nisse“ für die Eier beziehungsweise leeren Eihüllen, aus denen junge Kopfläuse schlüpfen. Wo da der Zusammenhang zum Buch liegt? Nun, auch dieses Buch ist eine leere Hülle, das überflüssigste, das ich seit Jahren in der Hand gehalten habe. (Sorry, lieber Schmidt-Verlag, ihr macht ansonsten interessante Bücher, aber dieses hier war ein Fehlgriff.)

Nach dem rätselhaften – und nun in seiner Bedeutung gelüfteten – Titel folgt ein knappes Vorwort. Darin wird erstens eine falsche Behauptung aufgestellt: Das Problem mit deutschen Eigennamen, die ein ß enthalten, in der Großbuchstabenwiedergabe von Pässen sei mit dem Versal-ß nun gelöst. Wieso das? Im Ausland kennen noch weniger Menschen als bei uns diesen neuen Buchstaben; Mitautorin Hannah Häußer würde bei der Einreise also als Frau Häuber erfasst werden, was gewiss nicht unproblematisch ist.

Zweitens fragen die Autoren ein paar Zeilen weiter: „Und wie tippt man das Versal-»Eszett« denn nun? Keine Ahnung – Shift plus ß wohl nicht …“ Mit anderen Worten, die Autoren sind zu faul, sich über diese wichtige Frage zu informieren (deren Antwort man bei Google in vielen Varianten findet). Man stelle sich das Vorwort zu einem Buch über Rembrandt vor, dessen Verfasser im Vorwort erwähnt, er wisse leider nicht, wann dieser Maler gelebt habe …

Viele seitenfüllende Eszetts

Und was kommt dann? Wie der Untertitel bereits androht: 400 seitenfüllende Eszetts (was beim Postkartenformat des Buches nicht ganz so schlimm ist). Alle stammen aus der Sammlung der Google Fonts. Von dort wurde gleich auch die Charakterisierung der Fonts per Copy und Paste übertragen.

„Leider ist das Budget knapp, der Zeitplan noch knapper …“ heißt es im Vorwort. Was praktisch bedeutet, wenn man schon ein solch überflüssiges Nissen-Buch produziert, man sich die Mühe ersparen kann, diese Texte mühsam zu übersetzen, weil sie ohnehin niemand lesen wird.

Einen gewissen Nutzwert hätte das Buch haben können, wenn wenigstens die auf den Doppelseiten ergänzend abgedruckten Figurenverzeichnisse der Google-Fonts in einem Schriftgrad abgedruckt worden wären, welcher Buchstabencharakteristika erkennen lässt. Aber Pustekuchen: Fließsatzgröße! So bleibt schließlich als einziger Nutzen, dass man bei Google nicht lange suchen muss, welche Fonts über ein ß oder sogar ein Versal-ß verfügen. Aber dafür hätte man keine 850 Seiten zum Preis von 25 Euro gebraucht, das hätte auch eine knappe Liste im Web geschafft. Und es geht wesentlich schneller, bei Google-Fonts unter „Custom“ ein ß zu tippen, als das Buch zu konsultieren und die passende Seite zu finden.

Jetzt interessierte mich doch mal, welche Autoren hinter einem solchen Buch stecken. Das Impressum führte zur HuM-Agentur, www.hum-co.de. Und dort ist groß zu lesen: „Wir sind HuM – ein Design Kollektiv aus Stuttgart, zur Entwicklung von Innovativen Konzepten und deren Umsetzung“. Drei Fehler im Enleitungssatz, das ist schon beachtlich!

Der übernächste lautet: „Wir sind davon überzeugt, dass jedes unserer Projekte, seien sie selbst- oder fremdinitiiert, bedingt durch individuelle Parameter, eine daraus resultierende Erscheinung hat“. Ich freue mich ja immer wieder über den aufgeblasenen Unsinn von Kunstkritiken – aber ein so dämlicher und hohler Satz wie dieser ist mir schon sehr lange nicht mehr untergekommen. Es fällt schwer, ihn nicht als Parodie zu lesen. Wenn ich mir sonntagsmorgens, selbstinitiiert und bedingt durch individuelle Parameter, Eszet-Schnitten auf mein Brötchen lege, hat auch das eine daraus resultierende Erscheinung. Wie überhaupt alles, was wir tun.

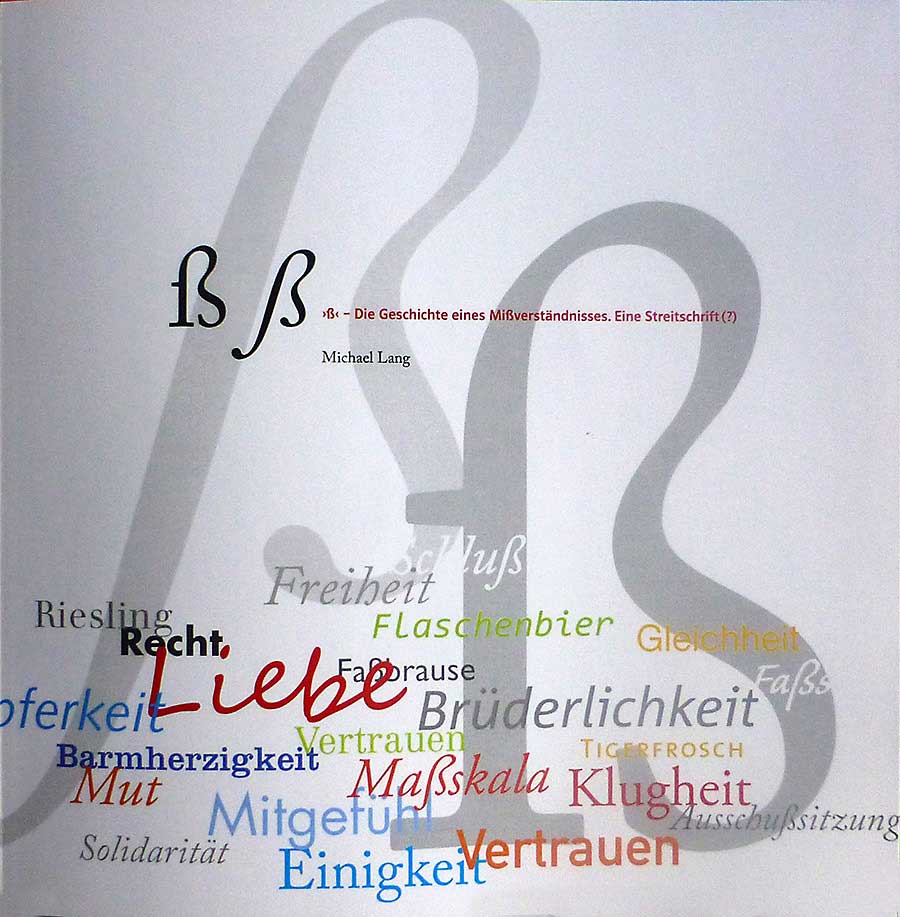

Und noch mal das Eszett: Die Geschichte eines Mißverständnisses

Während der „Lektüre“ des unsäglichen Nißen-Buches stieß ich bei meinen Recherchen auf einen anderen Titel zum Thema: Michael Langs „ß – Die Geschichte eines Mißverständnisses. Eine Streitschrift“.

Dieser Autor versteht jedenfalls etwas von seinem Stoff. Und er verhilft zu wertvollen Erkenntnissen (schon wieder „…nissen“, aber diesmal besteht kein Anlass zum Spott): „Und das ist der Ursprung des Mißverständnisses, das scharfe »s« [also das ß] nur unter sprachwissenschaftlicher Sicht zu betrachten. Geschaffen und angewendet wurde es aber nicht aus sprachlicher Notwendigkeit, also um eine Sprechvariante darzustellen, sondern von Schriftentwerfern und Schriftsetzern wegen Erfordernissen des Satzbildes und der Lesbarkeit.“

Das Buch ist erst ein Jahr alt; damals gab es das Versal-ß bereits, aber noch nicht in offiziell empfohlener Form. Lang widmet sich dem Großbuchstaben dennoch ausführlich und ist in seiner Einschätzung gespalten: Er sieht darin Probleme, aber auch Problemlösungen.

Eines der Probleme, das vor allem bei Eigennamen auftaucht, besteht darin, dass man zwar das Doppel-s der gemischten (Groß-/Klein-) Schreibung ohne weiteres in Versalien übertragen kann – Frau Häußer wird dann zu HÄUSSER –, kennt man aber nur die Großbuchstabenfassung, ist unklar, ob sich die Dame sich nun Häußer oder Häusser schreibt. Hier würde das Versal-ß Abhilfe schaffen. [Anmerkung: Das Problem besteht allerdings auch andersherum: Kenne ich jemanden nur von einer Mail-Adresse, weiß ich bei „haeusser“ noch weniger, wie ich die Adressatin anschreiben sollte: Haeusser, Häusser, Haeußer oder Häußer.]

Viel wichtiger ist aber ein anderer von Lang erwähnter Punkt: „Das zweite Problem gibt es eigentlich erst seit der Rechtschreibreform: Wenn die Verwendung des ß nicht (wie eigentlich gedacht, von den Reformern aber nicht erkannt) gestalterischen Regeln unterliegt, sondern seit 1996 tatsächlich nur der Aussprache des vorangestellten Vokals, dann ist das ß jetzt tatsächlich ein Buchstabe geworden, ein Zeichen, das man nicht mehr einfach in ss auflösen und im Versalsatz mit SS wiedergeben kann. Jetzt ist SS tatsächlich ein Notbehelf.“

Der Autor führt eine Menge Pro- und Contra-Argumente zum Versal-ß an, und nachdem er zahlreiche Alternativvorschläge zu SS-Versal-Ligaturen vorgestellt hat (die wir angesichts der deutschen Vergangenheit ja ohnehin nicht einfach nur schriftgestalterisch wahrnehmen können), kommt er mit einer vagen Parteinahme für den Großbuchstaben zu dem Ergebnis: „Insofern habe ich mich inzwischen vom Saulus, der sich über Ignoranten lustig macht und eine Versallösung für einen neumodischen Schmarrn hielt, zum Paulus gewandelt, der zwar noch kein Freund, aber zumindest ein wohlwollender Betrachter geworden ist. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“!“

Aber dieses letzte Wort interessierte mich natürlich, und so fragte ich Michael Lang, wie er denn heute zum Versal-ß stehe. Seine Antwort:

„Das versale scharfe s ist ja inzwischen Realität geworden und wird auch nicht mehr wegzubringen sein, wobei selbst die Fachleute sagen, daß eine wirklich ästhetisch befriedigende Lösung nicht zu finden ist. Insofern bleibt es ein Ärgernis …

Seine Verwendung mag immer noch besser sein als der Graus, einfach ein gemeines ß zu setzen, wie häufig zu sehen.

Das Problem würde sich nicht so stellen, wenn nicht 1. nicht immer mehr Laien (Nicht-Setzer) mit Satzschrift umgehen würden – aber daran wird sich auch nichts mehr ändern.

Und 2. wäre es viel weniger präsent, wenn nicht eine Versalsatz-Manie herrschen würde. Gegen jede Platz- und Leseökonomie werden Überschriften, Zwischenüberschriften, Namen, etc. in Versalien gesetzt, als wären wir im alten Rom.

Eine gute und pragmatische Lösung wäre Georg Saldens Vorschlag gewesen, im Versalsatz ein S mit einer Cedilla oder untersetztem Punkt (ich meine aber als Doppel-S unter das erste, womit sozusagen das „lange-s“ gekennzeichnet wäre) zu verwenden.“

Das mit dem Saulus/Paulus geht mir ja zugegebenermaßen auch so, aber das mit Cedilla oder untergesetztem Punkt erschiene mir als noch ungewohntere Erweiterung im deutschen Schriftbild.

Dem Ansehen des Schmidt-Verlages hätte es sicherlich gedient, statt „niße“ dieses ß-Buch ins Programm aufzunehmen. Allerdings ist es mit 36 Seiten, die nun stolze 16,50 Euro kosten, doch recht schmal und wurde per Books on Demand produziert. Korrekturlesen hätte dem Bändchen sicherlich nicht geschadet, und – ausgerechnet! – die recht eigenwillige Verwendung des ß, die weder der alten noch der neuen Rechtschreibung folgt, wäre erklärungsbedürftig gewesen.

Eszett, Schluss-s und langes s – kein schönes Thema für Hersteller von Buchstabensuppen. Und dann noch die HuM-Designer …

Das ß kommt gar nicht in unserem Alphabet vor – Buchstabe 27 also?

Nö, iß ne Ligatur. Steht aber auch im Artikel 😉