Diane Arbus im Gropius Bau: Wenn 455 Bilder den roten Faden verschlucken

Die Ausstellung „Diane Arbus: Konstellationen“ im Gropius Bau in Berlin will alles zeigen – und verliert dabei fast alles aus dem Blick, was Orientierung, Kontext und Freude am Entdecken ausmacht. Ein Labyrinth aus Bildern, Übersetzungen und moralischen Stolpersteinen, das mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt.

Wer sich in die Ausstellung „Konstellationen“ aufmacht, um Diane Arbus’ Werk zu begegnen, sollte nicht nur Zeit, sondern auch einen ausgeprägten inneren Kompass mitbringen. Die mit 455 Arbeiten bislang umfangreichste Schau der Künstlerin verspricht bis zum 18.1.2026 einen Kosmos und liefert doch vor allem eine Übung in Orientierungslosigkeit. Es ist ein Besuch, der am Ende vielleicht mehr über den Zustand des Kuratierens im 21. Jahrhundert verrät als über das Werk von Diane Arbus selbst.

Kuratorische Kapitulation im Gitterlabyrinth

Die Ausstellungsmacher versprechen dem Publikum, „unerwartete Verbindungen zwischen den Werken zu entdecken“. Was als Einladung zur freien Assoziation gedacht sein mag, entpuppt sich in der Praxis als kuratorische Arbeitsverweigerung. In einer labyrinthischen Architektur aus schwarzen Gitterwänden wird der Besucher einem assoziativen Dauerfeuer ausgesetzt, das jede Form von nachvollziehbarer Ordnung vermeidet. Weder eine chronologische Entwicklung noch thematische Gruppierungen helfen dabei, einen Zugang zu Arbus’ künstlerischer Evolution zu finden.

Die Aufgabe, eine Struktur zu erkennen, wird vollständig an den Betrachter delegiert. Man soll selbst die Brücken schlagen zwischen den frühen Modefotografien für Harper’s Bazaar, den intimen Porträts von New Yorker Subkulturen und den späten, formal strengen Arbeiten. Diese erzwungene Eigenleistung fühlt sich jedoch weniger wie eine intellektuelle Entdeckungsreise an, sondern eher wie die Kapitulation der Kuratoren vor der schieren Masse des Materials. Anstatt eine Schneise durch den Dschungel des Œuvres zu schlagen, wird der Dschungel selbst zur Attraktion erklärt. Das Ergebnis ist eine monumentale Materialschlacht, die den Betrachter erschöpft und ratlos zurücklässt.

Die terminologische Weichspülung eines radikalen Werks

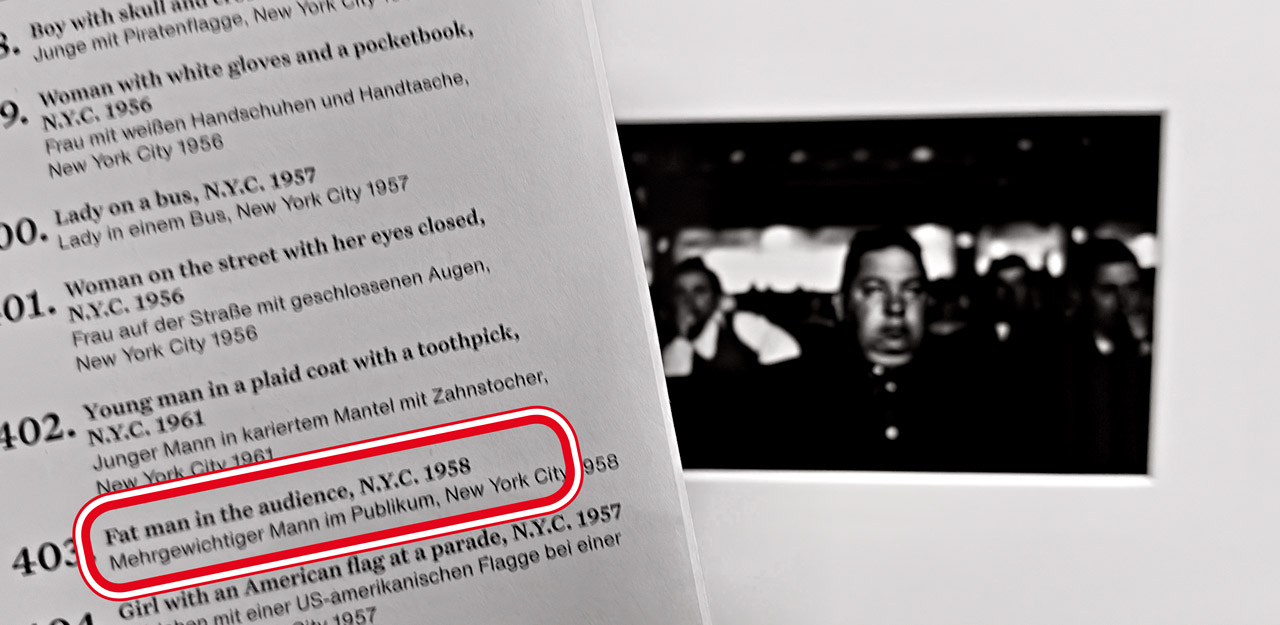

Die intellektuelle Zumutung der Ausstellung offenbart sich jedoch nicht nur in der Hängung, sondern auch im Umgang mit der Sprache. Da die Bildtitel nicht neben den Werken platziert sind, ist der ständige Griff zum Begleitheft unumgänglich. Dort erwartet den Leser eine sprachpolizeiliche Glättungsaktion, die dem radikalen und oft unbequemen Blick von Diane Arbus Hohn spricht. Arbus’ Interesse galt dem, was sie selbst als das „Makabre im Alltäglichen“ bezeichnete. Sie suchte die Konfrontation, nicht die Beschwichtigung.

In Berlin 2025 wird diese Direktheit systematisch neutralisiert. Aus „transvestites“ werden „Travestiekünstler*innen“ oder „Trans* Frauen“, aus einem „fat man“ ein „Mehrgewichtiger Mann“ oder auch ein „Dickmann“ und die von Arbus im Originaltitel benannten „giants“ und „dwarfs“ mutieren zu „Großwüchsigen“ und „Kleinwüchsigen“. Aus „hermaphrodite“ wird eine „Intergeschlechtliche Person“. Selbst harmlose Begriffe wie „Friends“ oder „Girls“ entgehen manchmal der Korrekturwut nicht und werden zu „Freund*innen“, „jungen Frauen“ oder wahlweise „weiblichen Jugendlichen“. Diese terminologische Weichspülung ist mehr als nur eine unglückliche Übersetzung; sie ist ein Eingriff in die historische und konzeptuelle Substanz der Werke. Der rohe, direkte Blick der Fotografin, der seine Motive nicht schonen, sondern kennenlernen wollte, wird in ein Korsett aus Wohlverhaltensvokabular gezwängt. Die Distanz, die Arbus zu überwinden versuchte, wird durch diese sprachliche Bevormundung künstlich wiederhergestellt.

Die Rechtfertigung des Unperfekten

Passend zu dieser inhaltlichen Leerstelle bei der Einordnung der Motive, wird der technischen Unzulänglichkeit mancher Abzüge ein überdimensionaler Raum gewährt. Vor dem eigentlichen Ausstellungsbeginn füllt das Statement des Printers, der seit Arbus’ Tod ihre Arbeiten nachbelichtet, eine ganze Informationswand. Er erklärt ausführlich, warum manche Bilder unscharf, körnig oder im Grauschleier versunken sind: Es sei eine bewusste Nachempfindung der beschränkten Mittel ihrer einfachen Dunkelkammer, eine Hommage an die Authentizität des Prozesses.

Diese präventive Verteidigungsschrift für die technische Qualität steht in einem bizarren Kontrast zur asservatenkammerartigen Präsentation der Bilder selbst. Während die Form bis ins Detail gerechtfertigt wird, bleibt der Inhalt im Vagen. Man hätte sich gewünscht, dass die Energie, die in die Erklärung technischer Mängel floss, stattdessen in eine fundierte Kontextualisierung der abgebildeten Personen und ihrer Geschichten investiert worden wäre. So bleibt der Eindruck, dass die Aura des Unvollkommenen als Alibi dient, um sich der eigentlichen kuratorischen Vermittlungsarbeit zu entziehen.

Letztlich ist „Konstellationen“ eine verpasste Chance. Anstatt das komplexe und einflussreiche Werk von Diane Arbus für ein heutiges Publikum zu erschließen, verliert sich die Schau in einer Masse von Bildern und einer von Ängstlichkeit geprägten Sprachkosmetik. Es ist eine Ausstellung, die so sehr bemüht ist, nichts falsch zu machen, dass sie dabei vergisst, etwas richtig zu machen.

Danke für diesen Beitrag, Herr Künne. Sehr wohltuend!

Die sprachliche Verballhornung in den Mainstreammedien ist schon nicht mehr zu ertragen. Aber was da im Gropiusbau passiert ist, setzt dem nochmal die Krone auf.

Als Randberliner wollte ich da eigentlich noch hin, verkneife mir das aber nun.

Danke nochmals.