Man stelle sich das stille Leiden eines alten Gemäldes vor. Seine Oberfläche, ein Schlachtfeld der Zeit, durchzogen von feinen Rissen wie das Antlitz eines Greises. Die Farben, einst leuchtend, sind nun matt und müde. Jeder Makel erzählt eine Geschichte von Jahrhunderten, von Licht, Staub und den Launen der Luft. Bisher war die Restaurierung ein Akt der Aneignung, ein mühsames, oft Monate währendes Übermalen der Wunden, bei dem die Hand des Restaurators unweigerlich die des alten Meisters überdeckt. Doch was, wenn man die Zeit nicht zurückdreht, sondern ihr eine neue, hauchdünne Haut überzieht? Genau diesen Weg beschreitet Alex Kachkine am MIT mit seiner Methode zur KI-Restaurierung alter Gemälde.

Ein mechanischer Pinselstrich für die Ewigkeit

Die Vorgehensweise Kachkines ist ein faszinierender Dialog zwischen dem materiellen Kunstwerk und seiner digitalen Seele. Zuerst wird das beschädigte Gemälde mit höchster Auflösung gescannt, wodurch eine exakte Landkarte seiner Verletzungen entsteht. An diesem Punkt übernimmt die künstliche Intelligenz. Sie analysiert nicht nur die Schäden, sondern lernt die ureigene Sprache des Künstlers: seinen Pinselduktus, seine Farbpalette, die Textur seiner Leinwand. Die KI schlägt dann eine Wiederherstellung vor, die nicht auf Vermutungen, sondern auf einer tiefen Analyse des noch intakten Originals beruht.

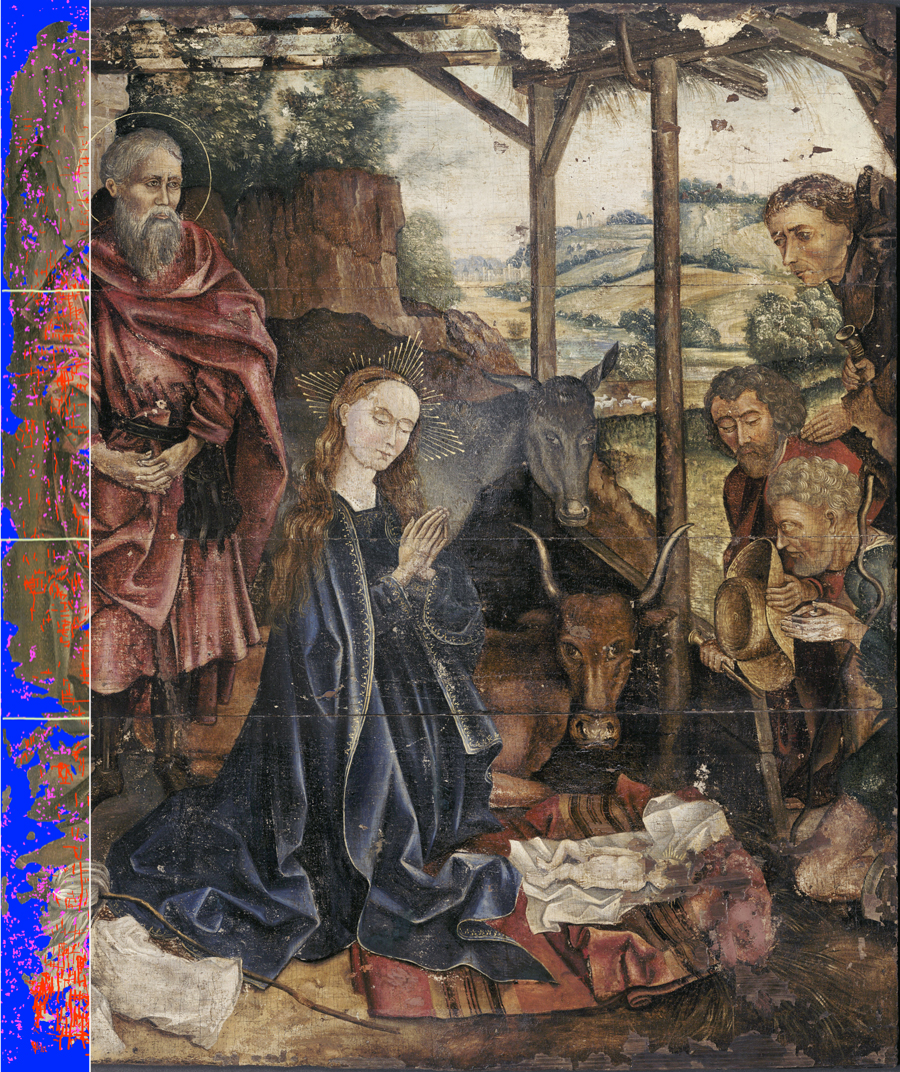

Der entscheidende Schritt aber, der diese Methode von allem bisher Dagewesenen unterscheidet, ist die physische Umsetzung. Statt dass ein Mensch mit dem Pinsel die Lücken füllt, wird eine digitale Maske der fehlenden Teile auf eine hauchdünne, transparente Polymerfolie gedruckt. Diese Folie, bedruckt mit Zehntausenden exakt abgestimmter Farbtöne, wird anschließend mit einem speziellen, reversiblen Lack auf das Originalgemälde aufgebracht. Das Ergebnis ist verblüffend. Ein am MIT als Beleg dienendes flämisches Gemälde aus dem 15. Jahrhundert, das 5.612 Schadstellen aufwies, wurde durch diese KI-Restaurierung in nur 3,5 Stunden wiederhergestellt – ein Prozess, der manuell Monate gedauert hätte.

Die neue Lesbarkeit der Kunst

Für den Praktiker der digitalen Bildgestaltung ist Kachkines Methode die Verwirklichung eines Traums: die nicht-destruktive Bearbeitungsebene für die reale Welt. So wie wir in Photoshop eine Korrekturebene über ein Bild legen, die das Original unberührt lässt, legt Kachkine eine physische Ebene über das Gemälde. Diese „Prothese“ ist vollständig reversibel; sie kann jederzeit entfernt werden, ohne das Original zu beeinträchtigen. Dies wahrt nicht nur die Integrität des Kunstwerks, sondern löst auch ein altes ethisches Dilemma der Restaurierung. Die Ergänzung ist als solche bei genauer Betrachtung erkennbar und wird lückenlos digital dokumentiert.

Der Nutzwert dieser Technik ist immens. Museen könnten unzählige, bisher als hoffnungslose Fälle im Depot lagernde Werke wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Restaurierung alter Gemälde wird demokratisiert, da sie schneller und kostengünstiger wird. Für uns, die wir täglich Bilder am Bildschirm optimieren, zeigt dieses Verfahren eine neue Dimension auf: die Möglichkeit, digitale Perfektion in die materielle Welt zu übertragen, ohne ihre Geschichte auszulöschen.