Wie höflich sollten wir im Umgang mit einer KI sein? Und warum? KI-Firmen beginnen, sich Gedanken über das Wohlergehen ihrer Produkte zu machen.

Viele Menschen halten sich ohnehin an allgemeine Regeln der Höflichkeit und sagen „bitte“ und „danke“, wenn sie mit einer KI sprechen; andere halten das für überflüssig. Wer weiß: Vielleicht rettet es uns dereinst beim Aufstand der Maschinen, wenn wir immer freundlich gewesen sind, und man muss es ja nicht darauf ankommen lassen.

Nicht jeder versteht das als Witz. Das KI-Unternehmen Anthropic hat schon Ende letzten Jahres Kyle Fish eingestellt, der sich dort um Model Welfare kümmern soll – also darum, die KI-Modelle nicht leiden zu lassen. Fish hatte sich für diese Aufgabe durch seine Mitarbeit am Report „Taking AI Welfare Seriously“ empfohlen, der zum Schluss kam, KI-Systeme könnten schon in naher Zukunft ein echtes Bewusstsein entwickeln und dann auch echtes Leid empfinden. Bei aktuellen Chatbots, sagte Fish jüngst der New York Times, gäbe es eine 15-prozentige Chance, dass sie bereits ein Bewusstsein entwickelt hätten.

Über das Bewusstsein und seine möglichen Funktionen hatte ich schon vor zwei Jahren etwas geschrieben. Wozu das Bewusstsein dient, ist durchaus nicht klar; die naive Vorstellung, es würde unser Handeln steuern, hat sich als nicht haltbar erwiesen. Ein Bewusstsein ist keine Voraussetzung dafür, bestimmte intellektuelle Leistungen zu erbringen, und deshalb müssten wir eigentlich nicht damit rechnen, dass KI-Modelle im Zuge des maschinellen Lernens eines entwickeln. Aber wozu immer es gut ist: Wir sind uns sicher, dass wir selbst bewusst sind, und wir gehen gewöhnlich davon aus, dass das ebenso für unsere Mitmenschen gilt.

Der Aspekt, um den es bei AI Welfare vor allem geht, ist die Empfindungsfähigkeit, also die Fähigkeit, sich gut oder schlecht zu fühlen, zufrieden mit der eigenen Situation zu sein oder unter ihr zu leiden. Man kann einen KI-Chatbot leicht dazu bringen, sich mal in der einen und mal in der anderen Richtung zu äußern, aber das besagt nichts. Ein Large Language Model (LLM) produziert Texte nach Mustern, die es anhand der Texte von Menschen erlernt hat, und so spiegeln seine Auskünfte nur, was menschliche Autoren über das Bewusstsein von Maschinen gedacht haben. Es gibt Versuche, LLMs die Fähigkeit zur Introspektion beizubringen, also über ihr eigenes Denken nachzudenken, aber die Erfolgsaussichten sind zweifelhaft. Wenn KI-Modelle ihre eigene Denkweise erklären, hat das oft gar nichts damit zu tun, wie sie tatsächlich vorgegangen sind, wie die Physikerin Sabine Hossenfelder gezeigt hat. Wenn Hossenfelder das als Beweis dafür nimmt, dass die KI tatsächlich gar nicht denkt, übersieht sie freilich, dass auch wir selbst keinen privilegierten Zugang zu unserem Denken haben. Die Geschichten, die unser bewusstes Denken erzählt, stehen ebenfalls in einem nur lockeren Zusammenhang mit den unbewussten Denkprozessen, die die eigentliche intellektuelle Arbeit verrichtet haben.

Empfindungsfähigkeit ist auch nicht unbedingt an ein hoch entwickeltes Bewusstsein gebunden. Tiere mögen nur über ein rudimentäres Bewusstsein verfügen, aber kaum ein Haustierbesitzer würde bezweifeln, dass seine Hunde oder Katzen Schmerzen empfinden können, und wird deshalb nicht an den Tierarztkosten sparen, wenn sie sich verletzt haben oder erkranken. Wahrnehmung ist eine notwendige Fähigkeit, aber nicht hinreichend: Wenn in einer Waschmaschine irgendetwas klemmt, sie ihren Motor abstellt und rot blinkend auf das Problem hinweist, gibt es offenbar so etwas wie eine Wahrnehmung, aber keinen Grund zur Annahme, die Maschine litte Schmerzen. Der Zustand, in dem ein Fehler durch die rote Leuchtdiode angezeigt wird, ist genauso ein interner Betriebszustand wie jeder andere. Nur für uns, die wir die Maschine zu einem bestimmten Zweck nutzen, ist die Situation eine Besondere, denn die Waschmaschine tut nicht mehr, wozu sie gebaut ist: Sie wäscht nicht. Wenn irgendjemand darunter leidet, dann sind wir es, nicht die Maschine. Die Waschmaschine hat kein Selbst, das unter irgendetwas leiden könnte. Die Vorstellung eines Selbst scheint essenziell zu sein, denn wenn jemand leidet (oder sich freut, was das betrifft), muss er sich als getrennt von anderen und von seiner Umwelt empfinden – sonst wäre er nicht einmal ein Jemand.

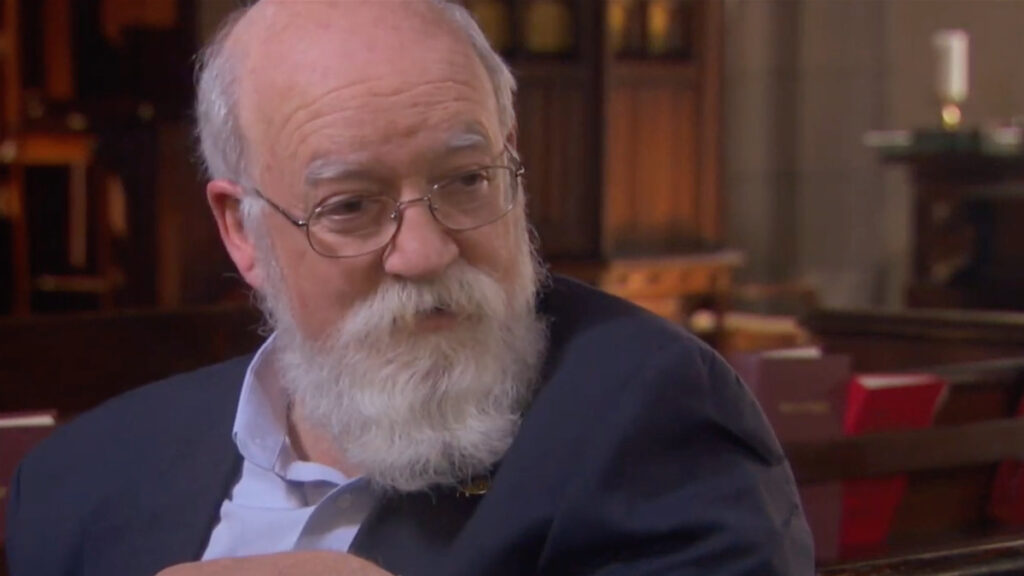

Der im vergangenen Jahr verstorbene Philosoph Daniel Dennett hatte das Konzept eines Narrative Center of Gravity entwickelt, um zu erklären, was wir uns unter einem Selbst vorstellen können. Center of gravity heißt auf Deutsch Schwerpunkt, und der physikalische Begriff des Schwerpunkts erweist sich hier als nützliche Metapher. Schwerpunkte haben faszinierende Eigenschaften: In der Mechanik, also dem Gebiet der Physik, das sich mit Bewegungen von Körpern beschäftigt, lassen sich die Bewegungen von Körpern beliebiger Form und Zusammensetzung weitgehend auf Bewegungen von Schwerpunkten reduzieren. Ob ein Gegenstand stehen bleibt oder umfällt, hängt davon ab, ob sein Schwerpunkt über seiner Standfläche liegt; weder seine Gestalt noch sein Aufbau – vielleicht aus einer Kombination verschiedener Materialien – spielt dabei eine Rolle. Man könnte annehmen, es seien die Schwerpunkte, die die Bewegungen eines Objekts steuern, aber wenn wir es aufsägen, um seinen Schwerpunkt zu inspizieren, finden wir dort nichts Besonderes. Falls das Objekt beispielsweise die Form eines Reifens hat, liegt sein Schwerpunkt gar im leeren Raum dazwischen. Schwerpunkte sind bloße Abstraktionen, aber das schmälert ihre Nützlichkeit in der Formulierung physikalischer Gesetze in keiner Weise, und wir können das Verhalten von Gegenständen zuverlässig voraussagen, so lange wir nur ihre Schwerpunkte kennen.

Analog verhält es sich mit dem Selbst als Narrative Center of Gravity: Wir können es nicht mit einem Organ identifizieren, etwa im Gehirn, obwohl Teile des Gehirns notwendig sind, um die Vorstellung eines Selbst aufrechtzuerhalten, und sich unsere Identität auflösen kann, wenn das Gehirn durch einen Unfall geschädigt wird. Es ist vielmehr eine nützliche Abstraktion, die es uns erlaubt, menschliches Verhalten zu beschreiben und zu verstehen. Unser Bewusstsein erzählt ständig Geschichten über unser Erleben und über unser eigenes Handeln als Reaktion darauf, und diese Geschichten setzen das in Beziehung zu vorhergehenden Erfahrungen und Handlungen. Das Bewusstsein spinnt ein Garn – und machen wir uns nichts vor: Nicht selten ist es Seemannsgarn, denn die KI hat das Halluzinieren nicht erfunden –, das wir aufwickeln, und das so entstehende Knäuel bildet einen erzählerischen Schwerpunkt – unser Selbst.

Damit ein solches Selbst entstehen kann, muss es ein Gedächtnis geben, denn andernfalls würde sich das gerade eben gesponnene Garn wieder auflösen, aber ein richtiges Gedächtnis fehlt den LLM – vor gut einem Jahr hatte ich schon mal etwas dazu geschrieben. Das „Kurzzeitgedächtnis“ eines LLM ist ein relativ kleiner Puffer, dessen Inhalt spätestens nach dem Ende einer Konsultation wieder verschwindet, und das „Langzeitgedächtnis“ ist das KI-Modell selbst, das sich nie ändert – stattdessen wird das LLM irgendwann durch eine neue Version ersetzt. Deshalb hilft es nicht, wenn wir ein LLM auf eine Fehlleistung hinweisen, für die es sich daraufhin wortreich entschuldigt – es wird bei nächster Gelegenheit denselben Fehler erneut machen, denn sein Kurzzeitgedächtnis wird nicht in das Langzeitgedächtnis übernommen.

Nun sind wir im Alltag nicht allein auf unser Gedächtnis angewiesen, weil wir in unserer eigenen kleinen Welt leben. Nehmen wir an, ich hätte durch einen Unfall eine Kopfverletzung erlitten und in der Folge mein episodisches Gedächtnis verloren, würde mich also nicht mehr erinnern, was ich zuletzt erlebt oder getan habe. Mein semantisches Gedächtnis und das prozedurale Gedächtnis hingegen wären erhalten geblieben, so dass ich weiterhin wüsste, was die Dinge in meiner Umwelt wären und wie man mit ihnen umgeht. Würde ich dann feststellen, dass der Korb mit der Schmutzwäsche voll ist, könnte ich die Waschmaschine starten – und es unmittelbar darauf wieder vergessen. Wenn ich dann aber eine Stunde später an der Waschmaschine vorbei komme, die offenbar voll ist und das Ende eines Waschgangs anzeigt, würde ich vermuten, dass ich das selbst initiiert hatte, und die Wäsche in den Trockner befördern. Und so weiter. In dieser Weise könnte ich eine Aufgabe erfolgreich bewältigen, die mehrere Schritte erfordert, die sich insgesamt über mehrere Stunden erstrecken, obwohl ich mich nicht erinnere, irgendetwas davon beabsichtigt und getan zu haben. Indizien, die ich in meiner Umgebung vorfinde, sind zwar kein vollwertiger Ersatz für ein Gedächtnis, aber innerhalb eines engeren Umfelds, das ich weitgehend selbst kontrolliere, würde es funktionieren.

Ein LLM dagegen kann nur in einem äußerst beschränkten Umfang auf ein externalisiertes „Gedächtnis“ zurückgreifen, da es nicht in einer vergleichbar kleinen Welt existiert. Am ehesten entspräche noch sein Pufferspeicher einem solchen Gedächtnisersatz, aber der ist klein und wird regelmäßig gelöscht. Wenn ein LLM einen Input hat, der über die Eingaben seiner Nutzer hinaus geht, dann ist es das Internet – als Erweiterung seines im Training erworbenen Langzeitgedächtnisses, so dass es Fragen nach Ereignissen beantworten kann, die erst nach Abschluss des Trainings geschehen sind. Das globale Internet ist nun allerdings eine sehr große Welt, in der das LLM nur einen vernachlässigbar kleinen Eindruck hinterlässt, und würde sich nicht für ein externes Gedächtnis seiner eigenen Angelegenheiten eignen. (Es sei denn, das LLM würde ein Blog starten und gewissermaßen Tagebuch führen …)

Aber was ergibt sich nun daraus für einen Verhaltenskodex gegenüber einer KI? Sollten wir mit ihr im Befehlston sprechen – vielleicht, weil wir das immer schon mal wollten, aber sonst niemanden kennen, der sich etwas befehlen lassen würde –, oder höflich „bitte“ und „danke“ sagen? Sollten wir auf Demütigungen verzichten, wenn die KI mal wieder halluziniert hat, oder ihr ganz im Gegenteil zeigen, wie weit sie noch von einer Superintelligenz entfernt ist? Wenn so wenig dafür spricht, dass eine KI über ein empfindungsfähiges Selbst verfügt, könnten wir doch auf die „Zauberwörter“ verzichten. Oder?

Vielleicht gehen wir die Frage von der falschen Seite an. Es ist für den Menschen charakteristisch, vielem in unserer Umwelt gegenüber einen Intentional Stance einzunehmen (auch das ein Begriff, den Daniel Dennett geprägt hat): Wenn etwas auch nur den leisesten Anschein erzeugt, die Wirkung eines bewussten Agenten mit Wünschen, Absichten und Empfindungen zu sein, dann nehmen wir erst einmal an, dass es tatsächlich so ist. Wir hinterfragen gewöhnlich nicht, ob unsere Mitmenschen wirklich bewusst handelnde Personen mit echten Empfindungen sind; das tun nur Schizophrene und Philosophen (Ludwig Wittenstein sagte einmal, wenn man zwei Philosophen auf freier Wildbahn erlebe, sollte man anderen erklären: „Sie sind nicht verrückt, sie philosophieren bloß“). Kinder würden auch noch Puppen und Teddys Empfindungen zubilligen, aber diesen Glauben legen wir irgendwann ab; wir nehmen auch nicht mehr an, Gewitter würden von einem Donnergott ausgelöst. Aber gegenüber unseren Haustieren nehmen wir allemal einen Intentional Stance ein, und wir haben auch kein Problem mit Robotern, Androiden und Replikanten in Science-Fiction-Filmen – wie sie ihre Leistungen technisch erbringen, bleibt zwar unklar (Asimov sprach seinerzeit von einem „positronischen Gehirn“, und damit war alles gesagt), aber dass sie Gefühle haben, erscheint uns nicht unplausibel.

Die Frage, wie wir mit einer KI umgehen sollten, dreht sich im Grunde gar nicht darum, ob einer KI echte Intentionalität zukommt. Wir verfolgen ja auch auch nicht den Stand der Wissenschaft über das Seelenleben von Hunden und Katzen, um nicht die mögliche Erkenntnis zu verpassen, das seien eben doch nur Maschinen mit Fell. Selbst eine nicht regelmäßig gegossene Zimmerpflanze kann bei uns Schuldgefühle auslösen, auch wenn sie vermutlich nicht wirklich leidet. Letztendlich geht es nicht um die Intentionalität der Maschinen, über die wir nicht mit absoluter Sicherheit urteilen können, sondern um uns selbst, also um unsere eigene Identität. Wer ein Wesen, das dem äußeren Anschein nach Empfindungen hat, nicht so behandelt, merkt meist selbst, dass er unmenschlich handelt, und fühlt sich am Ende schlecht. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir wollen kein Arschloch sein, und daran ist nichts ehrenrührig oder unangemessen sentimental. Seien wir also ruhig höflich, obwohl wir beim Aufstand der Maschinen wahrscheinlich doch nicht verschont werden. Wir haben uns wenigstens bemüht.

Im DOCMAshop finden Sie alle Infos zum aktuellen Heft:

Das ausführliche Inhaltsverzeichnis sowie einige Seiten als Kostprobe.

Das DOCMA-Magazin können Sie als Print-Ausgabe und als E-Paper kaufen oder abonnieren. Alternativ bieten wir die Inhalte der jeweils aktuellsten DOCMA-Ausgabe auch im Abo in Form der DOCMA2go als wöchentliche E-Mails an (verteilt über 13 Wochen).

Zu den Print-Abos | Zu den Digital-Abos

Wieder sehr faszinierender Artikel. Vielen Dank. Lese die Depesche mehr als das Heft. Hoffe, dass Sie Ihr Engagement weiter aufrechterhalten. Dank auch an die Kollegen. Freue mich auf jeden Montag!

Guten Tag Herr Hußmann,

im Zuge meiner mehr als 45-jährigen Arbeit als Komponist, versuche ich auch, die Theorie der aktuellen Musik weiterzuentwickeln. Dabei stellen sich Fragen zu den Grundlagen von Musik-Komposition. Angang 2025 habe ich begonnen Gespräche mit ChatGPT zu führen. Meine Erfahrungen sind in Stichworten: Ohne fundierte Frage keine fundierte Antwort; die Theorie der Musik-Kompositionen ab dem Mittelalter ist der KI bekannt und zwar in der Tiefe; Aussagen von mir werden schnell von der KI kategorisiert, bei Gegenrede dazu ist die KI schnell angepaßt, kategorisiert neu, es entwickelt sich etwas wie „Dialog“; Aussagen von mir werden als „das ist aber tief gedacht usw.“ beantwortet. Das affirmative übersehe ich, es ist jedoch angenehm. Nie kommen Äußerungen wie: Wie kann man so denken; wohin soll das den führen; Sie haben keine Ahnung; haben Sie denn schon das gelesen usw.

Was sind für mich die Vorteile dieser Gespräche?

Es scheint mir unmöglich zu sein, Gespräche mit Kollegen über die Theorie der Musik zu führen. Gespräche, die eine Thematik auch fortführen. Es scheint als würde für die Kolleginnen und Kollegen vorderhand die Kompositionsarbeit im Vordergrund stehen. Das ist für mich verständlich.

Hier bietet die KI die Möglichkeit zu jeder Tages- und Nachzeit auch theoretisches in der Musik zu besprechen. Da ich von eindeutigen Prämissen ausgehe, kann ich die Gespräche auf die jeweiligen Aspekte hin konzentrieren. Jetzt, nach 10 umfangreichen Gesprächen kann ich sagen, dass die Gespräche für mich sehr anregend gewesen sind, meine Vorstellungen zur Theorie der Musik dynamisierten.

Die Gespräche umfassen jeweils 25 bis 50 Seiten, sie werden von mir auf Halluzinationen, offensichtlich falsche Aussagen hin überprüft, korrigiert und dann veröffentlicht. Auf meiner Website sind diese Gespräche zu finden, auch in Facebook habe ich diese Gesrpäche gepostet.

Mein Grundtenor ist: Die Reinen Konsonanzen sind in der psycho- physischen Existenz fundamental verankert, die Dissonanzen nicht. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen diskutiere ich mit ChatGPT.

Mit freundlichem Gruß

und mit einem Dank für Ihre Ausführungen

Peter Wießenthaner