Mini – eine Begriffsgeschichte

Miniatur, miniaturisieren, Mini – diese Wörter sind uns vertraut, aber kaum jemand ahnt, dass sie auf ein aus Zinnober (Quecksilbersulfid) hergestelltes rotes Farbpigment zurückgehen.

Die mit „mini-“ beginnenden Wörter sind so verbreitet, dass diese vier Buchstaben schon im vergangenen Jahrhundert zur universell verwendbaren Vorsilbe geworden sind, von „Minirock“ und „Minipli“ bis „Mini-Me“, den auf ein Drittel geschrumpften Klon von Dr. Evil. Von den gleichnamigen Automodellen von Austin, Morris oder BMW ganz zu schweigen. Aber woher mögen diese Wörter kommen?

Vermutlich aus dem Lateinischen, werden viele denken, und so weit wäre das richtig. Sicher gibt es einen Zusammenhang mit „minus“ (weniger), „minutia“ (Kleinigkeit) und „minutus“ (verkleinert)? Aber das stimmt ebenso wenig wie die falsche Etymologie, mit der Heinrich Kramer in seinem „Hexenhammer“ (1486) die angebliche Neigung von Frauen zu Bündnissen mit dem Satan zu erklären versuchte: „es heißt nämlich femina von fe und minus, weil sie immer geringeren Glauben hat und wahrt (…). Schlecht also ist die Frau von Natur aus, da sie schneller am Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet. Das ist die Grundlage für die Hexen.“ Das lateinische Wort, auf das „Miniatur“ und „miniaturisieren“ tatsächlich zurückgehen, ist vielmehr „minium“, womit das Mineral Zinnober (Quecksilbersulfid) gemeint war. Daher kommen „miniatulus“ (rot) und „miniare“ (mit Zinnober färben).

Für die weitere Wortgeschichte müssen wir uns ein mittelalterliches Scriptorium vorstellen, in dem Mönche in mühevoller Handarbeit Bücher kopierten. Damit sich der Aufwand lohnte, sollten die Buchseiten aus getrockneten Tierhäuten (daher die Redensart, etwas „ginge auf keine Kuhhaut“) auch möglichst prachtvoll gestaltet sein, und die Anfertigung solcher Bücher für zahlungskräftige Auftraggeber wurde zur Einnahmequelle der Klöster.

Um die Texte aufzulockern (von „Bleiwüsten“ konnte man nicht sprechen, da der Buchsatz mit beweglichen Bleilettern noch nicht erfunden war), leiteten die Schreiber einzelne Kapitel mit aufwendig grafisch gestalteten Initialen ein, für die sie rote, aus Zinnober gewonnene Tinte benutzten. Sie beließen es aber nicht bei den nackten Glyphen, sondern betteten sie in kleine Szenen ein, die teils den Text illustrierten, teilweise aber auch nur Pflanzen und Fabelwesen zeigten, die sich um die Buchstaben wanden.

Solche kleinformatigen Bilder wurden auch unabhängig von Buchkopien populär, und im 15. Jahrhundert begann, wer es sich leisten konnte, spielkartengroße Porträts seiner Liebsten oder seines Liebsten bei sich zu tragen. In Anlehnung an die mit zinnoberroter Tinte gezeichneten Initialen wurden diese Bilder später „Miniaturen“ genannt; im Deutschen ist der Begriff seit etwa 1600 gebräuchlich. Dass die lateinische Sprache mehrere ähnlich klingende aber nicht verwandte Wörter enthält, die kleine Abmessungen suggerieren, wird dabei allerdings eine Rolle gespielt haben. Ausgehend von kleinformatigen Bildern wurden später alle verkleinerten Varianten eigentlich größerer Dinge zur Miniatur – einschließlich der Schaltkreise integrierter Schaltungen, von denen immer mehr auf einen Chip passten, was die heute üblichen Computer oder auch Digitalkameras möglich machte.

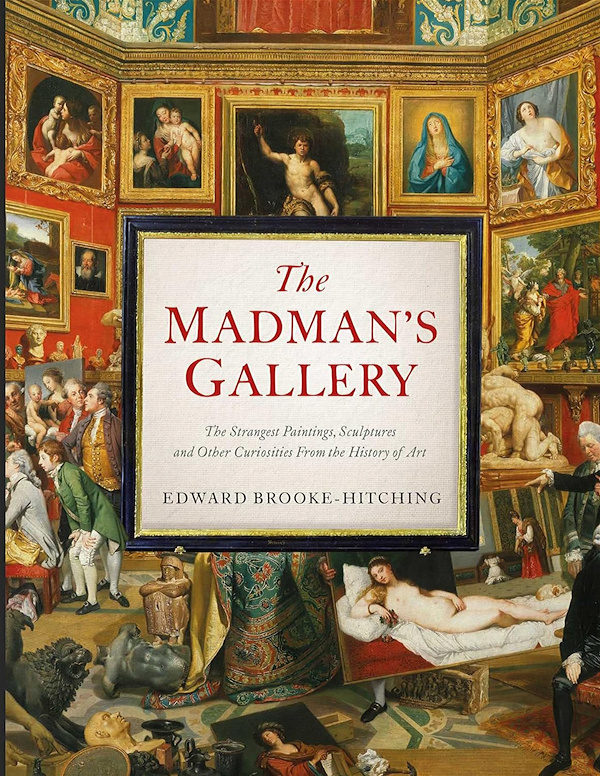

PS: Die Anregung zu diesem Beitrag verdanke ich einer Randbemerkung in Edward Brooke-Hitchings „The Madman’s Gallery. The strangest paintings, sculptures and other curiosities from the history of art“, erschienen 2022 bei Simon & Schuster. Das Buch war ein Weihnachtsgeschenk, und es ist wie geschaffen für Menschen wie mich, die eine Leidenschaft für die Kunst ebenso wie für das Absonderliche haben. Eine deutsche Übersetzung („

… und Alu“minium“?

Der Name des Metalls wurde nach dessen Entdeckung im 19. Jahrhundert aus dem lateinischen „alumen“ (Alaun) gebildet. Aluminium kommt praktisch nicht in reiner Form vor und wurde zuerst aus Alaunerde (Aluminiumoxid, lateinisch „alumina“) gewonnen – daher die Wahl der Namen „Alumium“, „Aluminum“ oder „Aluminium“. Im Deutschen und im britischen Englisch setzte sich „Aluminium“ durch, im US-Englisch dagegen „Aluminum“.