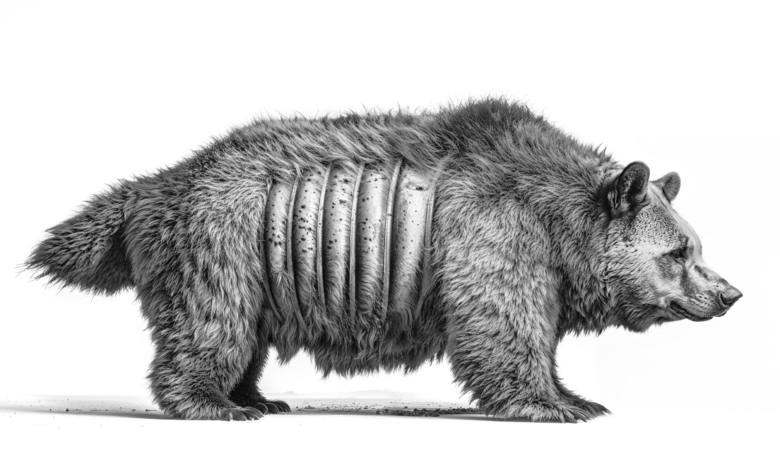

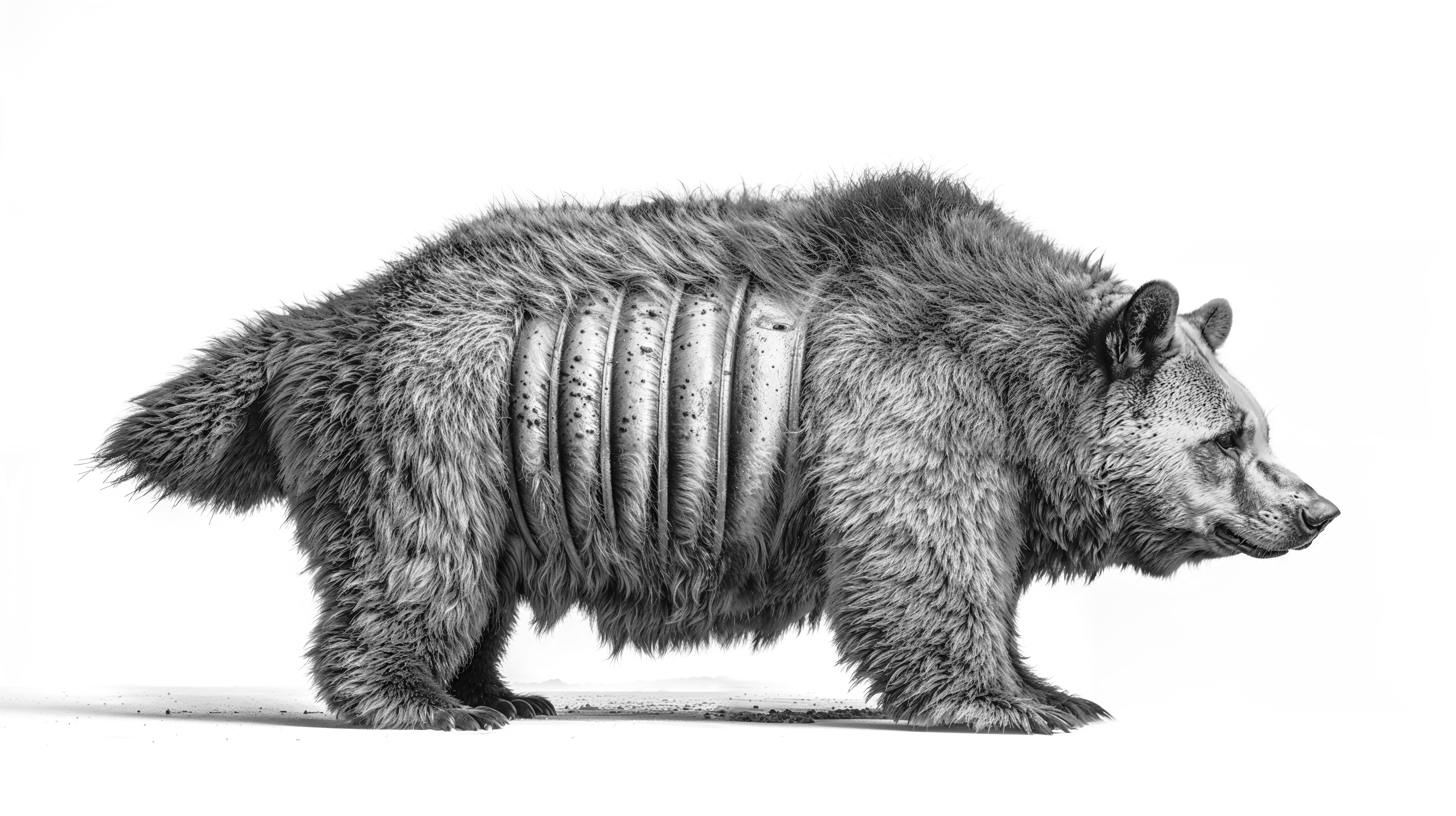

Reinigungs-Bärwolf

Zusammenfassung: Das Konzept des Reinigungs‐Bärwolfs weist einerseits technologische Ansätze moderner Genmanipulation auf, ist jedoch in mehreren Bereichen noch experimentell und unzureichend abgesichert. Insgesamt wird die realistische Umsetzbarkeit auf etwa 70%, die Konsistenz zwischen Einsatzgebiet und Tierbeschreibung auf circa 65%, die Glaubwürdigkeit der Zahlenangaben auf rund 55% und die Ausgereiftheit der Neutralsierungsmethode auf nur ca. 30% geschätzt.

Detaillierte Analyse:

Realistische Umsetzbarkeit:

Moderne Verfahren wie CRISPR/Cas9 und TALENs ermöglichen es theoretisch, Tierhybride zu erzeugen – wie es auch in der Forschung zu human-animal Chimeras und genetisch modifizierten Nutztieren dokumentiert ist. Dennoch bestehen signifikante technische Herausforderungen, etwa hinsichtlich der physiologischen Vereinbarkeit von Merkmalen verschiedener Arten (z. B. Bär und Wolf), sowie ethische und regulatorische Hürden, die die praktische Umsetzung komplizieren. Daher erscheint eine Realisierungswahrscheinlichkeit von rund 70% angemessen.

Konsistenz des Einsatzgebiets:

Das Einsatzgebiet eines Hybrids, der Umweltschadstoffe abbauen soll, lässt sich prinzipiell mit Ansätzen der Bioremediation verknüpfen, wie dies bei bioengineerten Mikroorganismen für die Plastikzerlegung oder der Metallgewinnung aus E-Abfällen gezeigt wurde. Allerdings beruhen diese Anwendungen meist auf mikrobiellen oder enzymatischen Prozessen, während der Transfer dieser Konzepte auf ein Makro-Organismus-Hybrid noch spekulativ ist. Deshalb erscheint die inhaltliche Kongruenz zwischen den spezifischen Tiermerkmalen – etwa der Robustheit und Verdauungseffizienz – und der angestrebten Umweltreinigung mit etwa 65% Übereinstimmung als teilweise überzeugend, jedoch verbesserungswürdig.

Glaubwürdigkeit der Zahlenangaben:

Die im Konzept genannten Zahlenwerte beziehen sich häufig auf Analogien zu Ergebnissen aus Laborstudien, wie beispielsweise der 400-fachen Steigerung der Haftungseigenschaften bioengineerter Bakterien an PET-Oberflächen. Solche Messwerte sind zwar in ihrem konkreten Anwendungsfeld plausibel, die Übertragung auf ein komplexes Hybridtier, das in freier Umwelt agieren soll, ist jedoch kaum fundiert und bleibt spekulativ. Eine Plausibilitätsbewertung von rund 55% erscheint hier angemessen.

Verbesserungspotenzial der Neutralsierungsmethode:

Die derzeit beschriebene Methode zur Neutralisierung des Hybrids – also Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung, um etwa unkontrollierte Ausbreitung oder Risikopotenziale zu vermeiden – ist noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Vergleichbare Sicherheitsstrategien in der Genmanipulationsforschung (z. B. genetische Kill-Switches) sind bislang nicht hinreichend ausgereift. Die gegenwärtige Methode wird daher nur zu etwa 30% als sicher bzw. kontrollierbar eingeschätzt, was einen deutlichen Fokus auf weitere Optimierungsmaßnahmen nahelegt.

Verbesserungsvorschläge:

Es empfiehlt sich, zur Verbesserung der Neutralsierungsmethode mehrere unabhängige Sicherheitsmechanismen zu integrieren. Dazu könnte etwa die Kombination von genetischen Kill-Switches, chemisch aktivierbaren Rücksetzsystemen und extern gesteuerten Kontrollmechanismen gehören, die im Zusammenspiel eine mehrfache Absicherung bieten. Zudem müssten umfassende Tests unter realweltlichen Bedingungen erfolgen, um den Transfer von Laborergebnissen in die praktische Anwendung zu validieren. Insgesamt ist ein intensives Forschungs- und Entwicklungsprogramm erforderlich, um alle kritischen Aspekte (technische, regulatorische und ethische) des Konzepts weiter zu festigen.

Diese Bewertung fasst zusammen, dass das Reinigungs‐Bärwolf-Konzept zwar innovative Ansätze verfolgt, jedoch in mehreren Schlüsselbereichen – insbesondere bei Sicherheit und empirischer Fundierung der Kennzahlen – noch erheblich ausbaufähig ist.