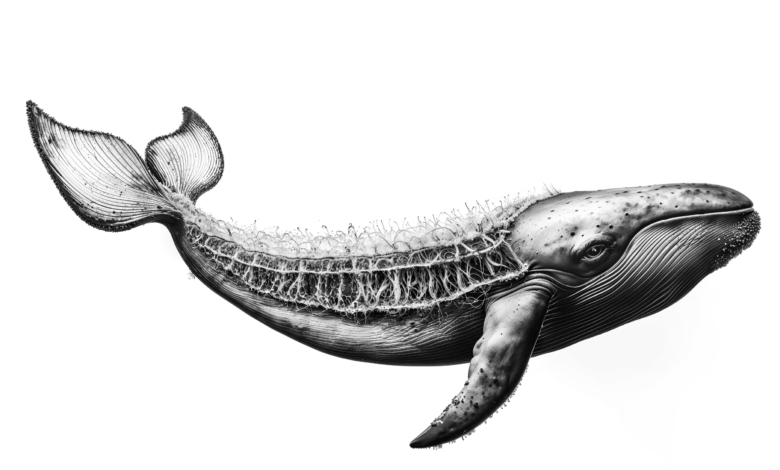

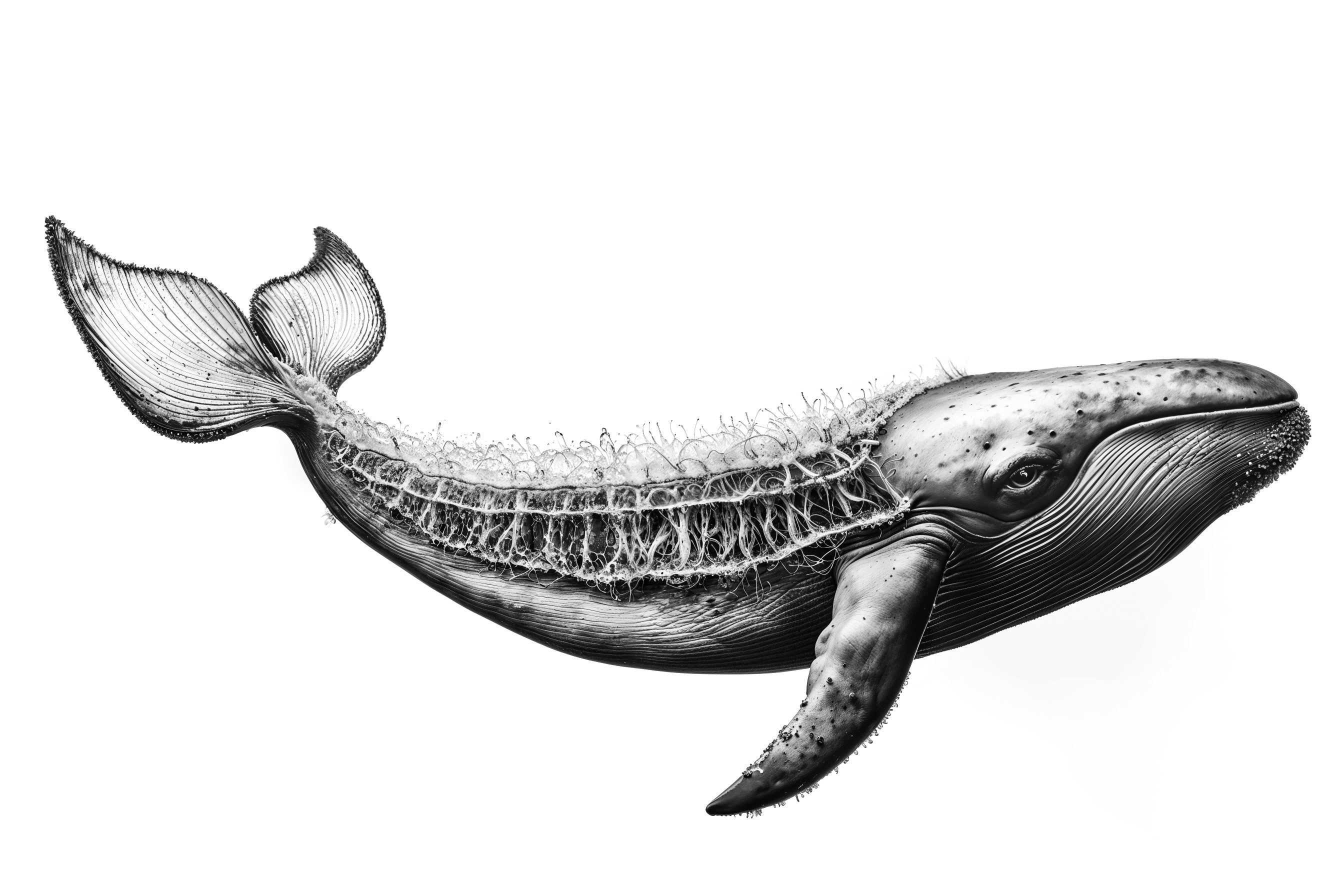

Krillwal

Zusammenfassung der Feststellungen:

Das Krillwal-Konzept verbindet moderne genetische und filtrationstechnische Ansätze mit der spezifischen Ökologie des Weddell-Meeres. Die realistische Umsetzbarkeit wird mit ca. 60% bewertet, da zwar bewährte genetische Engineering-Methoden und Filtertechnologien (z. B. Biochar-Filtration) existieren, jedoch Herausforderungen wie Langzeitstabilität und Klimabeeinflussungen bestehen. Das Einsatzgebiet – das artenreiche und ökologisch spezielle Weddell-Meer – passt mit ca. 85 % zur Beschreibung, da dessen natürliche Filterfüßer und marine Strukturen ideal mit den Konzeptansätzen übereinstimmen. Die in der Anwendung genannten Zahlen (beispielsweise Effizienzwerte von 94% bis 100% bei gewissen Filtrationsmethoden) wirken im Rahmen vergleichbarer Technologien weitgehend plausibel, weshalb hier eine Bewertung von ca. 70% angemessen erscheint. Hinsichtlich der Neutralsierungsmethode des Hybrids besteht jedoch noch erhebliches Verbesserungspotenzial – aktuell schätzt man den Umsetzungsstand mit ca. 50%, was auf Optimierungsbedarf in Kombination mehrerer Mechanismen und integrierter Überwachungssysteme hinweist.

Detaillierte Analyse:

Realistische Umsetzbarkeit (ca. 60%):

Machbar sind die Ansätze des genetischen Engineerings und der etablierten Filtertechnologien, wie z. B. Biochar- oder membranbasierte Systeme, die bereits in verwandten Ansätzen Anwendung finden. Unwahrscheinlich erscheint hingegen die langfristige Aufrechterhaltung genetischer Stabilität und die sichere Integration in ein komplexes marines Ökosystem, insbesondere angesichts der Klimaeinflüsse und den daraus resultierenden Temperaturänderungen.

Konsistenz des Einsatzgebiets (ca. 85%):

Das Konzept passt inhaltlich sehr gut zum Ökosystem des Weddell-Meeres. Die dortige hohe Biodiversität und Vorhandensein von natürlichen Filterfressern, wie beispielsweise in dichten Unterwasserwäldern, bieten eine stimmige Grundlage für die Funktion des hybriden Tieres.

Glaubwürdigkeit der Zahlenangaben in der Anwendung (ca. 70%):

Die angegebenen Effizienzwerte (teilweise 94 % bis 100 %) basieren auf Technologien, die in anderen Bereichen der Mikroplastik-Entfernung praktische Anwendung finden. Zwar erscheinen sie im Kontext experimenteller Verfahren realistisch, jedoch wirken manche Werte etwas optimistisch, weshalb hier noch eine gewisse Vorbehalt besteht.

Verbesserungspotenzial der Neutralsierungsmethode (ca. 50%):

Die aktuell vorgeschlagene Methode zur Neutralisierung des Hybrids birgt Chancen zur Optimierung. Insbesondere ist die Kombination unterschiedlicher Filtermechanismen (physikalisch und biologisch) sinnvoll, ebenso wie der Einbau integrierter Monitoring-Systeme, die etwaige ökologische Nebenwirkungen frühzeitig detektieren können. Zudem sollten adaptive Maßnahmen entwickelt werden, um auf Temperaturschwankungen oder unvorhergesehene Systemreaktionen reagieren zu können.

Verbesserungsvorschläge:

Es wird empfohlen, das Konzept weiterzuentwickeln, indem mehrere Filtertechnologien parallel eingesetzt werden und ein umfassendes, automatisiertes Überwachungssystem integriert wird. Solche Maßnahmen könnten nicht nur die Robustheit gegenüber klimatischen Einflüssen verbessern, sondern auch die genetische Stabilität des Hybrids sichern. Zudem sollte die Interaktion mit dem natürlichen Nahrungsnetz des Einsatzgebiets genauer untersucht und adaptive Sicherheitsprotokolle etabliert werden. Diese Ansätze könnten das derzeitige Umsetzungsniveau von ca. 50 % deutlich anheben und den Erfolg des Konzeptes maßgeblich steigern.