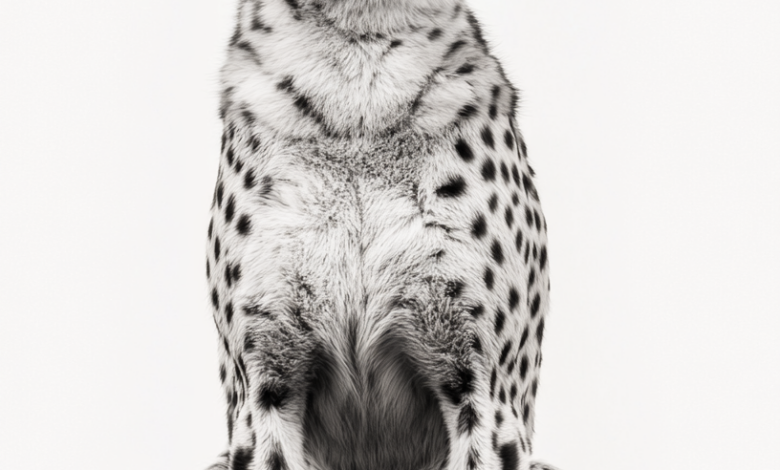

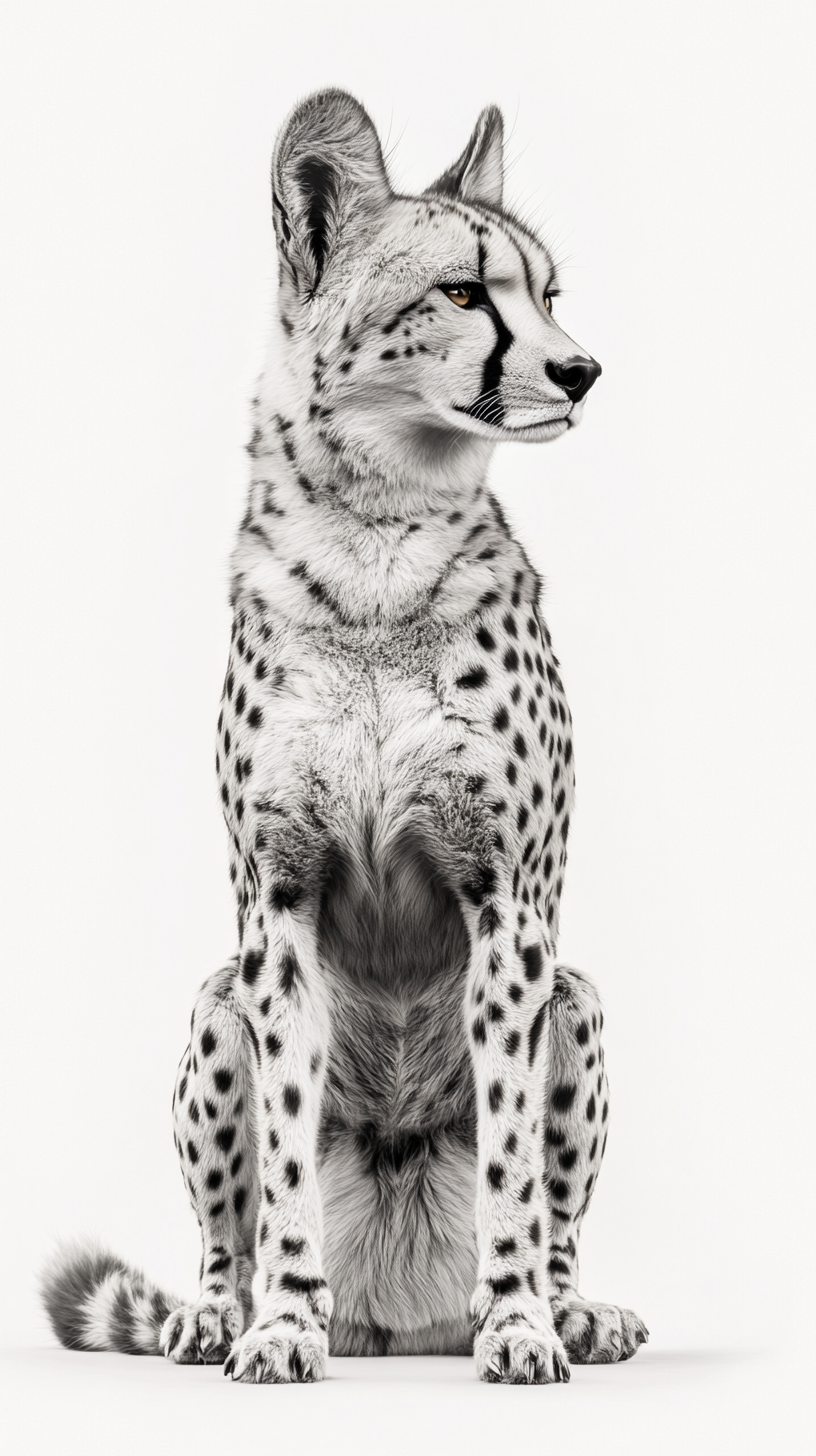

Camelhunter Dingo

Zusammenfassung: Das Konzept „Camel Hunter Dingo“ zeigt grundsätzlich theoretische Ansätze, ist aber mit den heutigen wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten nur bedingt umsetzbar. Die Realisierbarkeit der genetischen Modifikation wird durch erhebliche technische, ethische und regulatorische Hürden eingeschränkt, sodass ich hier eine Umsetzbarkeit von etwa 40% bewerte. Das Einsatzgebiet – der Einsatz eines genetisch modifizierten Raubtiers zur Bekämpfung der Kamelüberpopulation – weist eine teilweise schlüssige Verbindung mit der Tierbeschreibung auf, wenn auch die natürlichen Jagdgewohnheiten von Dingoes eher auf kleinere Beutetiere ausgerichtet sind; hier schätze ich die Konsistenz auf etwa 55%. Die in der Anwendung genannten Zahlen basieren auf theoretischen Bewertungen und aggregierten Daten (z. B. ein Gesamtfeasibler Wert von ca. 5,72/10), was deren Glaubwürdigkeit auf eine Realitätsnähe von ungefähr 50% reduziert. Hinsichtlich der Verbesserungspotenzial der Neutralsierungsmethode besteht deutlicher Optimierungsbedarf, insbesondere in der kontrollierten Verhaltenssteuerung des hybriden Tieres und in der Sicherheitsintegration; hier sehe ich aktuell eine Ausbaufähigkeit von rund 40%.

Detaillierte Analyse:

Realistische Umsetzbarkeit:

Aktuelle Techniken wie CRISPR-Cas9 ermöglichen präzise Genmanipulationen, jedoch ist die Schaffung eines funktionalen Hybridtieres, das artübergreifende Merkmale kombiniert und gleichzeitig in der Lage ist, große Beutetiere wie Kamele zu neutralisieren, sehr anspruchsvoll. Herausforderungen wie geringe Editierungseffizienz, Off-Target-Effekte und unvorhersehbare Verhaltensweisen stellen hier wesentliche Hindernisse dar.

Konsistenz des Einsatzgebiets:

Das Ziel, die Kamelüberpopulation in Australien durch den Einsatz eines genetisch modifizierten Dingoes zu bekämpfen, erscheint prinzipiell interessant. Allerdings zeigen die natürlichen Jagdgewohnheiten von Dingoes – die hauptsächlich auf kleinere Beutetiere ausgerichtet sind – eine Diskrepanz zur Aufgabe, große Tiere wie Kamele zu jagen. Eine klare, schlüssige Verbindung zwischen den Eigenschaften des Hybrids und dem spezifischen Einsatzgebiet fehlt bislang weitgehend, weshalb hier von ca. 55% Übereinstimmung auszugehen sind.

Glaubwürdigkeit der Zahlenangaben:

Die in der Konzeptbeschreibung genannten Zahlen stammen größtenteils aus theoretischen Bewertungen und aus Ansätzen, die auf aggregierten Daten basieren (etwa der Feasibility Score von 5,72/10). Ohne empirische Validierung bleiben diese Angaben als überschlägige Schätzungen zu betrachten, was die Realitätsnähe der Zahlen auf rund 50% reduziert.

Verbesserungspotenzial der Neutralsierungsmethode:

Die vorgeschlagene Methode, ein genetisch modifiziertes Hybridtier zur Neutralisierung der Kamelpopulation einzusetzen, birgt signifikante Risiken, insbesondere hinsichtlich der Kontrolle und Sicherheitsaspekte im Verhalten des Tieres. Hier liegt ein deutlicher Optimierungsbedarf, der etwa durch den Einsatz von modernen dCas9-basierten regulatorischen Systemen, die als „Not-Aus“-Mechanismen fungieren könnten, überwunden werden sollte. Derzeit bewerte ich die Ausbaufähigkeit der Methode mit rund 40%.

Verbesserungsvorschläge:

Zur Optimierung des Konzepts sollten zukünftige Forschungsaktivitäten verstärkt auf die Entwicklung und Integration von Sicherheitsmechanismen bei genetischen Modifikationen fokussieren. Beispielsweise könnte der Einsatz von dCas9 zur gezielten Verhaltensregulierung und zur Implementierung von Not-Aus-Systemen helfen, ungewollte Nebeneffekte zu minimieren. Gleichzeitig wäre es ratsam, umfangreiche Feldversuche und interdisziplinäre ethische Bewertungen durchzuführen, um die Praktikabilität und Sicherheit des Hybridtieres in einem realen Einsatzgebiet zu bestätigen. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Genetik, Verhaltensforschung und Ökologie ist hierbei essenziell.