Rohkost – durch den Wolf gedreht?

Sonys neue Alpha-Modelle haben viel und überwiegend positive Aufmerksamkeit erregt, aber ihren eingebauten Hemmschuh sehen viele als unnötig an: die verlustbehaftete Kompression der Raw-Daten. Kameras wie Alpha 7 II und Alpha 7R II bleiben damit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Gestern kam nun die gute Nachricht: Nicht nur die gerade angekündigte Alpha 7S II wird eine Option bieten, die Raw-Kompression abzuschalten; auch andere aktuelle Modelle sollen per Firmware-Update auf diesen Stand gebracht werden. Was macht Sony überhaupt mit den Raw-Daten und wie handhaben das andere Hersteller?

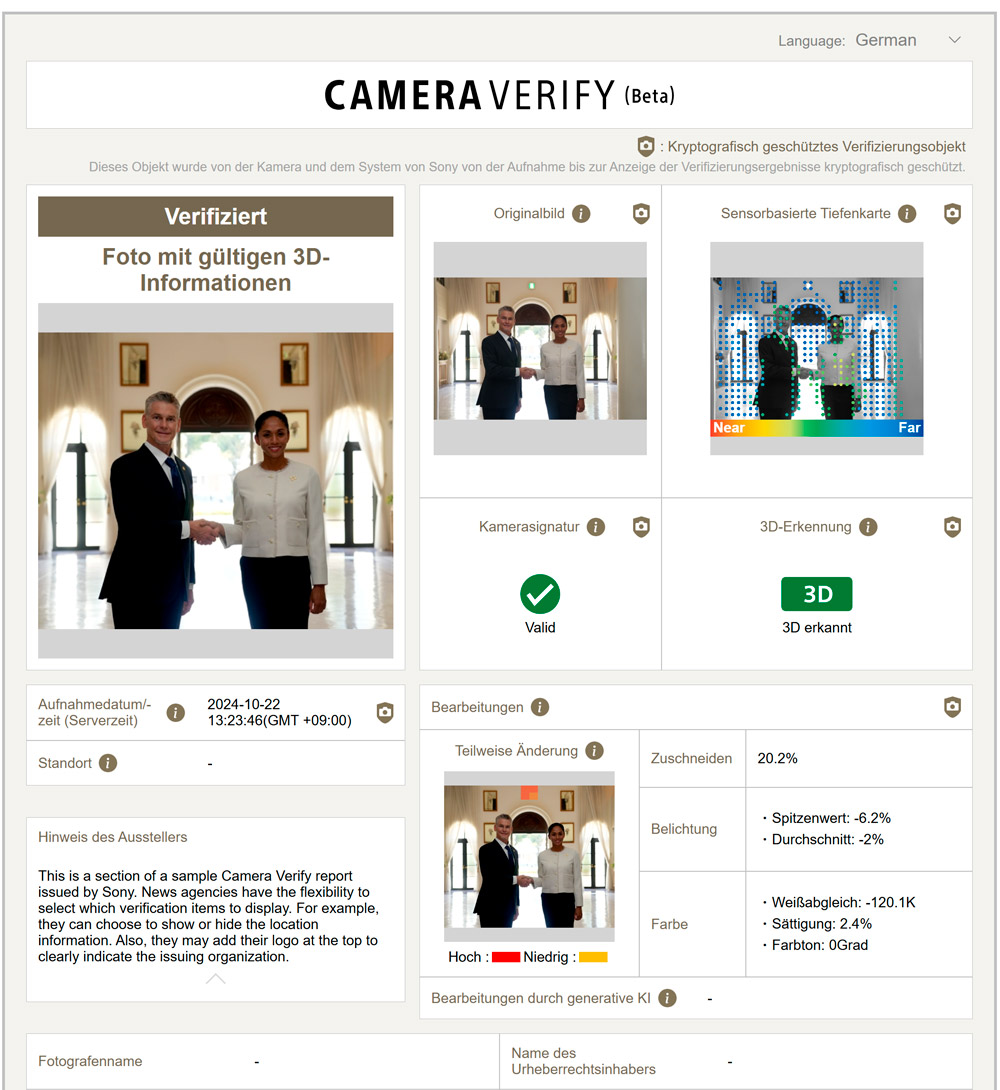

An Sony als Kamerahersteller scheiden sich die Geister. Obwohl das Unternehmen schon seit fast 20 Jahren Kameras baut, sehen es viele Fotografen noch immer vorwiegend als Hersteller von Unterhaltungselektronik an. Dennoch ist die aktuelle Alpha 7R II mit ihrem 42-Megapixel-Sensor im Kleinbildformat eine Kamera, auf die auch so mancher Anhänger einer anderen Marke neugierig ist. DOCMA-Chefredakteur Christoph Künne hat Sonys Spitzenmodell jüngst einem eingehenden Praxistest unterzogen und darin dessen Stärken und Schwächen beschrieben.

Die Bildqualität der Sony ist weitgehend untadelig, aber frischgebackene Kamerabesitzer stießen in manchen Bildern auf seltsame Artefakte, die in nicht einmal besonders extremen Situationen auftreten und die sich auf eine Besonderheit der Sony-Kameras zurückführen lassen: eine verlustbehaftete Komprimierung der Raw-Dateien. Nun ist das nicht neu; ältere Modelle nutzten schon dasselbe Verfahren. Bei einer 3500-Euro-Kamera fragt sich der Kunde aber zu Recht, warum ihm seine Kamera einen Teil der prinzipiell erreichbaren Bildqualität vorenthält. Sonys Halbleitersparte hat mit der hohen Bildqualität ihrer Sensoren die Marktführerschaft erreicht, aber es sind dann oft andere Hersteller als Sony, deren Kameras mit diesen Sensoren die besten Ergebnisse erzielen.

Bei der Speicherung von Raw-Daten gehen die Kamerahersteller unterschiedlich vor. Einige speichern die Daten unkomprimiert, andere mit einer verlustbehafteten oder verlustfreien Kompression. Idealerweise hat der Fotograf die Wahl, wie die Rohdaten gespeichert werden sollen.

Heutzutage liefern die Analog/Digital-Wandler der Kameras meist 12 oder 14 Bit pro Sensorpixel. 12 Bit sind anderthalb Byte, und so kann man die Daten von zwei Pixeln in drei Bytes speichern. Für die Verarbeitung der Daten im Raw-Konverter müssen die beiden Hälften der mittleren Speicherzelle wieder getrennt werden, was aber recht einfach ist. Eine 24-Megapixel-Kamera, die 12 Bit pro Pixel auflöst, erzeugt unkomprimierte Raw-Dateien mit etwas mehr als 36 MB – zu den Sensordaten kommen noch Metadaten und meist eine kleine JPEG-Vorschau hinzu.

Wenn 14 Bits pro Pixel zu speichern sind, passen vier Pixel in sieben Byte, aber die spätere Trennung der Pixeldaten wäre dann umständlich. Meist speichern die Kameras daher die Daten eines Sensorpixels in zwei Byte, wobei zwei der 16 Bits ungenutzt bleiben. Eine 24-Megapixel-Kamera erzeugt auf diese Weise unkomprimierte Raw-Dateien mit gut 48 MB.

Solche Dateien benötigen nicht nur viel Speicherplatz; sie müssen auch erst einmal auf die Karte geschrieben werden, was um so mehr Zeit in Anspruch nimmt, je höher die Auflösung und je größer daher die Datei ist. Bei der Alpha 7R II wären das gut 84 MB. Es gibt also gute Gründe, Raw-Dateien zu komprimieren. Einen Raw-Workflow wählt man normalerweise, um das Maximum aus den Bilddaten herauszuholen, und so liegt es nahe, ein verlustfreies Kompressionsverfahren zu wählen, mit dem man weder Qualität noch Flexibilität verliert. Der Rechenaufwand für die Komprimierung wird durch die verkürzte Speicherzeit mehr als aufgehoben.

Canons CR2-Format beispielsweise bietet die Option einer verlustfreien Komprimierung, und auch viele Nikon-Modelle unterstützen eine verlustfrei komprimierte Version des NEF-Formats. Das hier angewandte Verfahren ist Lossless JPEG, eine verlustfreie JPEG-Variante. Mit der vertrauten JPEG-Kompression hat dieses Verfahren nichts zu tun. Es basiert vielmehr auf der Idee, dass die Pixel, Zeile für Zeile, von links nach rechts und von oben nach unten gespeichert werden und man daher beim Speichern eines Pixels auf die Nachbarpixel links und oberhalb davon zugreifen kann. Benachbarte Pixel haben meist ähnliche Werte und Lossless JPEG speichert nur die Differenz zwischen dem aktuellen Pixel und den Nachbarpixeln. Diese relativ kleinen Differenzen werden durch eine variable Zahl von Bits kodiert, wobei den am häufigsten auftretenden Zahlen die kleinste Zahl von Bits entspricht. Auf diese Weise kann die Dateigröße auf rund die Hälfte reduziert werden. Die erreichbare Kompressionsrate ist hoch, wenn ein Bild vor allem sanfte Verläufe enthält, aber nur gering, falls feine, kontrastreiche Details dominieren. Auch stark verrauschte Bilddaten lassen sich nur schlecht komprimieren – mit höheren ISO-Werten aufgenommene Raw-Dateien sind daher generell größer.

Alternativ lassen sich die Rohdaten aber auch mit verlustbehafteten Verfahren komprimieren. Damit kann man kleine Dateigrößen auch in solchen Fällen garantieren, in denen verlustfreie Verfahren wenig ausrichten würden, und im Idealfall ist der Informationsverlust in dem aus den Rohdaten entwickelten Bild nicht mehr erkennbar. Dabei wird eine Eigenheit der Sensoren ausgenutzt: Ein Sensor arbeitet linear; die ausgelesenen Werte sind proportional zur Zahl der in einem Sensorpixel absorbierten Photonen. Unser Helligkeitsempfinden ist dagegen nicht linear, sondern eher logarithmisch. Nachdem der Raw-Konverter die Rohdaten auf unser Helligkeitsempfinden umgerechnet hat, ist die Tonwertauflösung höchst uneinheitlich: In den Schatten ist sie eher grob, bei den hellsten Lichtern dagegen absurd fein. Von den 16384 Tonwerten, die sich mit 14 Bit auflösen lassen, entfällt die Hälfte, also 8192, auf die oberste Blendenstufe des Dynamikumfangs, 4096 auf die zweite Blendenstufe, 2048 auf die dritte und so weiter. Bei den untersten Blendenstufen werden nur noch wenige Tonwerte unterschieden. Wenn man dieses uneinheitliche Tonwertspektrum zu den Lichtern hin ausdünnt und so die Zahl der Tonwerte reduziert, bleibt das unmerklich – so feine Unterschiede, wie sie die Kamera in den Lichtern differenziert, könnten wir sowieso nicht erkennen.

Leica hatte mit der M8 (2006) ein solches Verfahren eingeführt, das auch der Nachfolger M9 von 2009 unterstützte; die M9 konnte allerdings auch unkomprimiert speichern. Leicas Verfahren war ausgesprochen simpel: Die 14-Bit-Werte wurden mit 4 multipliziert und aus dem Ergebnis die Quadratwurzel gezogen; dieser Wert lässt sich immer mit 8 Bit darstellen. Tatsächlich musste die Kamera-CPU dazu nicht einmal etwas berechnen, sondern konnte das Ergebnis aus einer Tabelle auslesen. Das von Leica verwendete DNG-Format sieht die Option vor, eine weitere Tabelle für die umgekehrte Operation zu speichern, mit deren Hilfe der Raw-Konverter die Ursprungswerte annähernd wiederherstellen kann. Da die ursprünglichen 16384 Werte auf 256 Werte vergröbert werden, gehen zwar feine Tonwertunterschiede verloren, aber das macht sich in der Praxis nicht bemerkbar. Das Sensorrauschen erzeugt einen Dither-Effekt, der stark genug ist, um Tonwertabrisse zu verhindern, und wenn beim Demosaicing im Raw-Konverter zwei Drittel der RGB-Werte aus mehreren Nachbarpixeln interpoliert werden, entstehen durch die Durchschnittsbildung wieder Zwischenwerte – im Ergebnis weist das Histogramm keine Lücken auf, wie man aufgrund der extremen Reduzierung der Tonwerte argwöhnen könnte. Bei den neueren Modellen hat Leica dagegen ein verlustfreies Kompressionsverfahren gewählt. Es ist gut möglich, dass das geringere Rauschen moderner Sensoren nicht mehr hinreichen würde, bei Anwendung des verlustbehafteten Verfahrens sichtbare Tonwertabrisse zu verhindern.

Nikon hatte schon vor Leica ein ähnliches Verfahren entwickelt, das die Tonwerte allerdings weniger stark reduziert; je nach Modell bleiben knapp 600 bis zu mehreren Tausend Tonwerte erhalten. Der Ausdünnung des Tonwertspektrums ist dafür noch ein zweiter, verlustfreier Kompressionsschritt nachgeschaltet, mit dem Nikon meist eine ähnlich wirksame Kompression wie bei Leicas Verfahren erreicht. Auch die verlustbehaftete NEF-Kompression bleibt durchweg ohne sichtbare Auswirkungen.

Sonys verlustbehaftete Kompression ähnelt Nikons Methode. Ihr zweiter Kompressionsschritt ist jedoch nicht immer verlustfrei, weil Sony garantieren will, dass pro Sensorpixel nur 8 Bits zu speichern sind. Dabei berechnet die Kamera für jeweils 16 Pixel den höchsten und niedrigsten Wert, speichert beide und nutzt dann eine feste Zahl von Bits, um für jedes der 16 Pixel anzugeben, wo dessen Wert zwischen diesen Extremen liegt. Wenn das Bild an dieser Stelle einen hohen Mikrokontrast aufweist, also feine, kontrastreiche Details zeigt, ist der Abstand zwischen Minimum und Maximum groß; die Tonwerte dazwischen können dann nur relativ grob angegeben werden, da ja nur eine feste Zahl von Bits zur Verfügung steht. Tonwertabrisse sind die natürliche Folge.

Warum sich Sony für dieses Verfahren entschieden hat, bleibt unerfindlich. Die Prozessoren der Kameras wären schnell genug, auch einen unkomprimierten Datenstrom zu bewältigen oder die Rohdaten verlustfrei zu komprimieren, aber solche Optionen blieben den Kamerakäufern bislang vorenthalten. Mit der gerade angekündigten Alpha 7S II soll sich das allerdings ändern. Wie Sony gestern ankündigte, wird bis zur Markteinführung des neuen Modells wenigstens die Option einer unkomprimierten Speicherung, wenn auch keine verlustfreie Kompression implementiert sein. Mehr noch: Auch aktuelle Kameras sollen eine solche Option mit einem Firmware-Update bekommen. Wann und für welche Kameramodelle diese Updates verfügbar sein werden, hat Sony noch offen gelassen; auf jeden Fall wird es aber zunächst ein Update für die Alpha 7R II geben. Wie ein Sony-Sprecher sagte, reagiert der Hersteller mit der Speicherung unkomprimierter Rohdaten auf einen vielfach vorgetragenen Kundenwunsch; warum es aber so lange gedauert hat, diesem Wunsch zu entsprechen, bleibt Sonys Geheimnis.

Zitat: „An Sony als Kamerahersteller scheiden sich die Geister. Obwohl das Unternehmen schon seit fast 20 Jahren Kameras baut, sehen es viele Fotografen noch immer vorwiegend als Hersteller von Unterhaltungselektronik an.“

Zu Recht, wie Ihr Beitrag sehr eindrucksvoll belegt.

Im übrigen brauchen Fotografen an Kameras, was Sony nicht bietet, um es mal kurz zu sagen. Sony baut für „Knipser“. Da ist der größte Absatzmarkt.

Dass man mit Sonys Kameras immer auch ein kleines Kraftwerk dabei haben muss, weil die Sonys viel Saft brauchen, sei der Vollständigkeit halber angemerkt.

Bekanntlich findet man im Busch, an der Küste oder in den Bergen keine Steckdosen, um die tollen Sonys bei Laune zu halten.

MfG – Frank

ha,ha,ha, haben wir hier nen Bauchredner vor uns??

Wolff

Hallo Herr Vogt,

sind Sie mehr als einer? Wer ist „uns“?

Und was soll Ihre verstümmelte und sichtbar unqualifizierte „Äußerung“ dem Publikum mitteilen?

MfG – Frank