Ewig missverstanden: die kleinbildäquivalente Brennweite

Welche Brennweite ein Objektiv hat, ist ja eigentlich eindeutig definiert. Aber was ist dann eine davon verschiedene „kleinbildäquivalente Brennweite“?

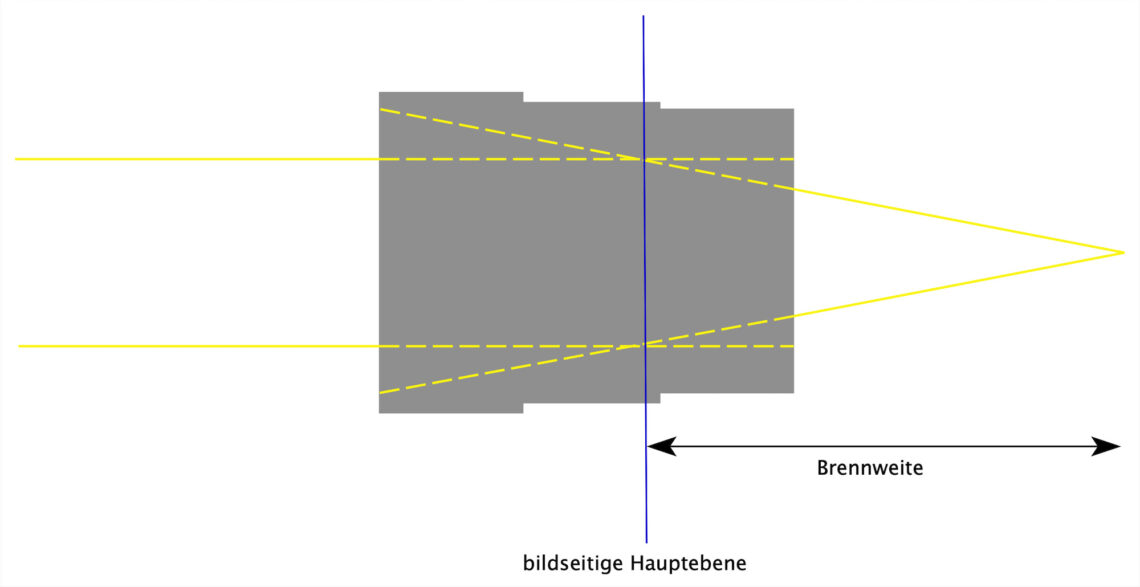

Wie war das noch mal: Die Brennweite eines Objektivs ist der Abstand seiner bildseitigen Hauptebene (die durchweg die optische Achse im zweiten Nodalpunkt schneidet) von dem Punkt, an dem sich parallel zur optischen Achse einfallende Lichtstrahlen hinter dem Objektiv schneiden. Genau! Und wo liegt nun die bildseitige Hauptebene Ihres Objektivs – oder sein zweiter Nodalpunkt, was das betrifft? Tja …

Wir wissen, dass die Brennweite ein wichtiger Kennwert eines Objektivs ist, so wie der Hubraum oder das Drehmoment eines Automotors, aber wenn wir sie nachmessen sollten, würde es bereits schwierig (falls es Ihnen wichtig ist, halten Sie durch: Am Ende wird es erklärt). Also verlassen wir uns auf die oft großzügig gerundeten Herstellerangaben – dass manches 70–300-mm-Zoom schon bei 280 mm am Anschlag ist, macht ja auch keinen großen Unterschied.

Im Grunde ist uns die Brennweite gar nicht so wichtig; uns interessieren ganz andere Dinge. Zum Beispiel, dass eine Normalbrennweite die Motive annähernd so abbildet, wie wir sie mit unseren eigenen Augen sehen. Bei Weitwinkelobjektiven wollen wir wissen, einen wie großen Winkel sie erfassen, und bei Teleobjektiven geht es um die Vergrößerung gegenüber dem Bild, das unsere Augen zeigen. All das hängt von der Brennweite ab, aber nicht von dieser allein; das Bild- und damit das Sensorformat spielt eine ebenso große Rolle. Eine Normalbrennweite ist gleich der Diagonalen des Sensors, die Vergrößerung (nicht zu verwechseln mit dem für Nahaufnahmen wichtigen Abbildungsmaßstab) entspricht dem Verhältnis der Brennweite zur Sensordiagonalen, und nur für die Berechnung des Bildwinkels müssen Sie dann noch den Taschenrechner herauskramen, weil dazu der Arcustangens gebraucht wird. (Übrigens gilt die Abhängigkeit des Bildwinkels und der Vergrößerung von der Brennweite genau genommen nur für Motive in größerer Entfernung. Im Nahbereich ist die Fokussierung wichtiger als die Brennweite, während das Sensorformat seine Bedeutung behält.)

Als die Digitalfotografie in den Neunziger- und den Nullerjahren langsam an Popularität gewann, waren die Sensoren zunächst noch winzig. Damals dominierten Kompaktkameras mit Sensordiagonalen zwischen 7 und 11 mm. Die größten verbreiteten Sensoren waren die im 2/3-Zoll-Formfaktor, und warum deren Diagonale 11 statt 16,9 mm – also 2/3 Zoll – beträgt, hatte ich schon mal erklärt.

So winzig wie die Sensoren, so kurz waren naturgemäß auch die Brennweiten der Objektive, was zu Irritationen führte: Brennweiten zwischen 7 und 11 mm, die man bis dahin im Ultraweitwinkelbereich verortet hätte, waren nun Normalbrennweiten. Wer sich damals den Digitalkameras zuwandte und fotografisch nicht völlig jungfräulich war, hatte seine Erfahrungen ja wahrscheinlich mit dem Kleinbildfilm gemacht. Kleinere Formate wie das des Pocketfilms (das später als Micro-FourThirds Wiederauferstehung feierte) oder des kurzlebigen Disc-Films hatten sich langfristig nicht behaupten und auch der technisch besonders fortschrittliche APS-Film keine nennenswerten Marktanteile erobern können. Die größeren Formate des Rollfilms wurden fast nur noch im professionellen Segment genutzt. Daher lag es nahe, die Brennweiten zum besseren Verständnis auf die Verhältnisse beim Kleinbild als dem dominierenden Bildformat umzurechnen: Neben oder statt der eigentlichen Brennweite der Objektive gaben die Hersteller eine „kleinbildäquivalente Brennweite“ an, also die Brennweite eines Objektivs, das an einer Kleinbildkamera denselben Bildwinkel erfasst hätte. Diese Brennweitenangaben erleichterten die Orientierung: 40 bis 50 mm waren wieder Normalbrennweiten, 24 mm ein Weitwinkel und 135 mm ein Tele.

Auch die Vergleichbarkeit der Digitalkameras untereinander wurde damit erleichtert, denn es gab ja keinen Standard der Sensorgröße. Kameras mit 1/3 Zoll, 1/2,5 Zoll, 1/1,7 Zoll, 1/1,8 Zoll und 2/3 Zoll standen in den Regalen der Fotohändler nebeneinander und waren äußerlich kaum zu unterscheiden. Vergleiche ihrer Zoombereiche wären ohne die Angaben kleinbildäquivalenter Brennweiten kaum möglich gewesen.

Konsequenterweise hätte man bei dieser Gelegenheit auch kleinbildäquivalente Blenden angeben sollen, denn anhand dieser hätte sich die zu erwartende Schärfentiefe sowie die Beugungsunschärfe besser abschätzen lassen. Aber während die auf das Kleinbildformat umgerechneten Brennweiten dadurch größer erschienen, was die Hersteller wohl für verkaufsfördernd hielten, hätten die kleineren umgerechneten Blenden möglicherweise Kunden abgeschreckt. Dem hätte man nur mit kleinbildäquivalenten ISO-Werten begegnen können, denn diese wären wiederum gestiegen und hätten den Eindruck einer geringeren Lichtstärke kompensiert.

Die Brennweitenangaben waren und sind nicht bei allen Arten von Kameras einheitlich. Bei Kompaktkameras ist die Zoomskala generell mit der kleinbildäquivalenten Brennweite beschriftet, während an der Frontseite des Objektivs die tatsächliche Brennweite eingraviert ist. Bei Systemkameras mit Wechselobjektiven wird generell nur die eigentliche Brennweite angegeben, unabhängig von der Sensorgröße, für die ein Objektiv gerechnet ist. Die Kameramodule von Smartphones dagegen werden fast immer mit der kleinbildäquivalenten Brennweite beworben.

Die Einführung der kleinbildäquivalenten Brennweite als Kenngröße war also gut motiviert und wird daher bis heute beibehalten. Es fehlte nicht an anderen Vorschlägen, Objektive zu charakterisieren, etwa durch den Bildwinkel oder die Vergrößerung beziehungsweise Verkleinerung relativ zu einer Normalbrennweite. Durchsetzen konnte sich jedoch keine dieser Alternativen.

Als Argument gegen die kleinbildäquivalente Brennweite wird immer wieder ins Feld geführt, dass es nur eine einzige Brennweite eines Objektivs gäbe, eben wie sie oben definiert wurde. Das ist richtig, steht aber nicht im Widerspruch zum Konzept der Kleinbildäquivalenz. Eine kleinbildäquivalente Brennweite ist von der gleichen Art wie jede andere Brennweitenangabe und ganz genauso definiert. Es ist bloß die Brennweite eines anderen Objektivs. Der Ausgangspunkt ist die Frage, welche Brennweite ein Objektiv einer Kleinbildkamera haben müsste, damit es denselben Bildwinkel erfasst und den gleichen Ausschnitt abbildet. Die kleinbildäquivalente Brennweite ist die Brennweite dieses Kleinbildobjektivs mit gleichen Abbildungseigenschaften, und sie würde genauso gemessen wie die Brennweite eines Objektivs für einen kleineren oder größeren Sensor.

Trotzdem kann man sich fragen, ob die Zeit der kleinbildäquivalenten Brennweitenangaben nicht irgendwann abläuft. Immer weniger Fotografen habe ihre prägenden Erfahrungen mit dem Kleinbildfilm gesammelt, und auf den Wechselobjektiven der digitalen Systeme wird ohnehin nur deren eigentliche Brennweite eingraviert. Die Hersteller gehen davon aus, dass ein Fotograf, der sich für ein bestimmtes System entscheidet, die Bildwirkung der verschiedenen Brennweiten im Zusammenspiel mit dem verwendeten Sensor einschätzen kann. Wer dennoch lieber umrechnet, dem steht es ja weiterhin frei, kleinbildäquivalente Brennweiten im Kopf zu überschlagen.

Falls Ihnen die Sache mit der Brennweite aber keine Ruhe lässt und Sie, um sie nachzumessen, die bildseitige Hauptebene lokalisieren wollen: Dazu müssen Sie herausfinden, wie der Lichtkegel von Lichtstrahlen hinter dem Objektiv aussieht, die parallel zur optischen Achse auf die Frontlinse treffen. Aus den Schnittpunkten der gedachten Fortsetzungen der Lichtstrahlen innerhalb des Objektivs ergibt sich dann die Lage der Hauptebene:

Die bildseitige Hauptebene kann (bei Teleobjektiven) vor der Frontlinse, aber auch (bei retrofokalen Objektiven) hinter der Hinterlinse liegen – oder irgendwo dazwischen. Das hängt von der optischen Konstruktion ab.

Hallo Herr Hußmann,

Sie schreiben „Kleinere Formate wie das des Pocketfilms (das später als Micro-FourThirds Wiederauferstehung feierte)…“

Dies stimmt so nicht, denn Micro Four Thirds ist kein Format, sondern eine Bezeichnung für die Bauform der spiegellosen Olympus-und Panasonic-Kameras. Das *Format* ist „Four Thirds“. So hieß es auch schon bei den Modellen mit Spiegel. Der Begriff „Micro“ wurde davor gesetzt, als die Modelle spiegellos wurden. Er sollte auf die Kleinheit der Kameras und ihre Handlichkeit hinweisen, hatte aber nichts mit dem „Format“ zu tun.

Leider ist der Schuss nach hinten losgegangen, denn den Ruf des „Winzigsensors“ ist Olympus nie mehr losgeworden! Was sehr schade, aber ein anderes Thema ist.

Weiter frohes Schaffen und Gruß

Wolfgang Uhlig

Ja, ich weiß, aber nachdem das DSLR-System FourThirds nun schon so lange tot und nur noch Micro FourThirds relevant ist, schien es mir eher irreführend, noch von FourThirds zu reden. Das Bildformat ist natürlich dasselbe geblieben; geändert haben sich nur der Bajonettdurchmesser und das Auflagemaß des Systems, die beide geschrumpft sind. Und das Bildformat ist halt das des Pocketfilms – das war der Punkt.